目录

智能制造落地指南:3个关键步骤让工厂效率提升30%

设备互联:从物理连接走向数据融合

在浙江某汽车轴承制造车间,184台CNC设备通过加装物联网网关后,设备状态采集频率从人工记录的4小时/次提升至秒级。这种改造并非简单安装传感器,而是需要建立多协议转换层,该企业采用边缘计算盒子兼容Modbus、OPC UA等7种工业协议,使得不同年代设备的联网成本降低62%。值得注意的是,单纯追求联网率会导致数据冗余,该厂通过定义18个关键设备参数(如主轴振动、刀具磨损值),将无效数据传输量减少47%,为后续分析奠定基础。

图示为实施数字化改造后的智能工厂生产场景,展示设备实时数据采集与可视化看板的应用效果

可视化系统构建:从数据堆砌到决策支撑

山东某变速箱壳体生产商在部署MES系统时,初期陷入看板陷阱——车间安装的27块电子屏仅显示基础产量数据。经过改造后,他们建立三级可视化体系:设备层呈现振动频谱分析,产线层展示OEE热力图,工厂层聚合质量追溯看板。通过配置11个预警规则(如当换模时间超过标准值15%时触发提醒),使得管理层干预响应速度提升3倍。实践表明,有效的可视化应该遵循5秒原则——任何关键指标都能在5秒内被准确识别。

动态排产算法:从经验驱动到模型优化

广东某制动器企业采用基于强化学习的排产引擎后,面对日均300+的急单插入,系统能在90秒内重新生成可行方案。其核心在于构建了多目标优化模型,同时考虑设备负载均衡(控制在75%-85%区间)、模具寿命损耗(预测误差<8%)等7个约束条件。与传统APS系统相比,新算法使换型准备时间下降19%,特别在处理高混合生产时,批量切换次数减少23%。但需注意,算法效果取决于工艺数据库的完整度,该企业花费6周时间标准化了387个工艺参数模板。

改造路径规划:从全面铺开到价值聚焦

江苏某转向系统供应商的实践揭示,智能制造并非需要整体停产改造。他们选择价值流分析法锁定机加工车间作为突破口,仅对占总成本42%的5道关键工序进行数字化升级。通过部署振动传感器和智能夹具,使得刀具异常检测准确率达到92%,较人工巡检提升67个百分点。这种聚焦式改造投入仅为全面改造的28%,但贡献了整体效益提升的76%,证明精准定位痛点工序比盲目追求自动化率更重要。

组织适配变革:从技术导入到流程再造

沈阳某连杆生产企业数字化项目受阻的教训表明,技术升级必须配套组织变革。他们在实施设备监控系统后,仍保留原有四班三运转制度,导致系统预警响应延迟。调整为三班两运转+数字化运维小组模式后,将异常处理时效从127分钟压缩至41分钟。更关键的是重新设计了14个岗位的KPI体系,例如将设备科考核指标从"故障修复率"改为"预测性维护准确率",推动行为模式根本转变。

数据治理基础:从采集存储到价值挖掘

重庆某活塞环工厂在实施大数据平台时发现,直接迁移原有Excel模板导致数据维度缺失。通过建立三级数据治理体系:原始层保留设备原生数据,整合层关联工艺参数,应用层嵌入质量分析模型,使得冲压工序的废品率预测准确度达到89%。特别在数据清洗阶段,开发了针对机床抖动信号的滤波算法,将有效特征提取效率提升4倍。这印证了数字化改造中数据质量优先于数据规模的原则。

投资回报测算:从成本中心到效益引擎

对12家实施同类改造的Tier2供应商的跟踪显示,智能改造投入回收期呈现明显阶梯分布特征:单纯设备联网项目平均回收期11.8个月,结合可视化应用的降至7.2个月,完整实施三步走的缩短至4.5个月。值得注意的是,效益产生存在3-6个月的滞后期,某企业因过早评估得出负面结论,错失后续优化机会。建立包含设备可用率、质量成本等6个维度的效益评估矩阵,才能客观反映真实ROI。

生态协同网络:从单点突破到全局优化

武汉某汽车电子企业将供应商纳入数字化协同平台后,使得芯片库存周转天数从31天降至19天。他们构建的三级协同机制值得借鉴:一级共享预测数据,二级开放产能可视,三级联动工艺参数。当注塑工序监测到原材料粘度异常时,系统自动触发供应商质量追溯流程,使得批次性问题处理周期压缩60%。这种延伸至供应链的数字化,产生了单个工厂改造无法实现的乘数效应。

点击这里,立即免费试用U9cloud产品!

提交信息可获取专业产品演示,我们的专家团队将为您提供一对一咨询服务,帮助您的企业实现数智化转型,提升运营效率,优化资源配置,降低运营成本,助力企业快速发展!

结论总结

汽车零部件行业的实践验证,智能制造效益提升遵循30-20-10法则:30%来自设备互联的基础建设,20%源于可视化带来的管理透明化,10%取决于智能算法的优化能力,剩余40%需要组织变革和数据治理支撑。成功的改造案例都体现出技术选择与业务痛点精准匹配的特征,而非追求技术先进性本身。值得注意的是,改造过程中产生的新数据资产,往往能催生意料之外的价值增长点。

常见问题

老旧设备改造的性价比如何评估?

通过华北地区27家工厂的改造数据统计,2005年前出厂设备加装智能模块的投入产出比约为新设备的1.7倍,但若设备剩余寿命超过5年且承担关键工序,改造经济性仍然显著。

可视化系统应该自建还是采购?

对比分析显示,当企业有超过8种特殊报表需求时,基于低代码平台自主开发的总体成本比标准化产品低34%,但需要配备至少2名熟悉SQL和BI工具的专职人员。

如何避免智能排产系统成为摆设?

长三角地区成功案例表明,必须将算法推荐方案与人工调整的偏差率纳入考核,控制在15%以内才能保证系统权威性。某企业通过建立"双盲验证"机制,使系统采纳率6个月内从41%提升至83%。

点击右侧按钮,获取智能制造相关资料

点击下载资料免责声明

本文内容仅供参考,如有不当之处或问题、建议,请联系jiangyqm@yonyou.com进行反馈,相关人员会及时与您联系处理!聚焦十大核心业务场景

网络化协同

网络化协同

从研发设计协同、供应链协同到产业链协同的&全流程数智化

了解详情

智能化生产

智能化生产

从任务接收、加工排产到工序完工入库的&全流程数智化

了解详情

精细化成本

精细化成本

从品种、订单到工序的&全成本精细核算数智化

了解详情

一体化应用

一体化应用

从设计BOM、工艺BOM到制造BOM的&全过程数智化

了解详情

个性化定制

个性化定制

从个性化需求、设计生产到售后服务的&全流程数智化

了解详情

项目化制造

项目化制造

从项目立项、项目执行到项目决算的&全过程数智化

了解详情

国际化经营

国际化经营

从多账簿、多语言、多币种到多准则的&跨国经营数智化

了解详情

层级化考核

层级化考核

从阿米巴构建、成本核算到多组织责任考核的&全过程数智化

了解详情

服务化转型

服务化转型

从现场安装、设备物联运行到售后服务的&全过程数智化

了解详情

数智化分析

数智化分析

一键连接、即开即用,用数据驱动业务&优化与创新

了解详情

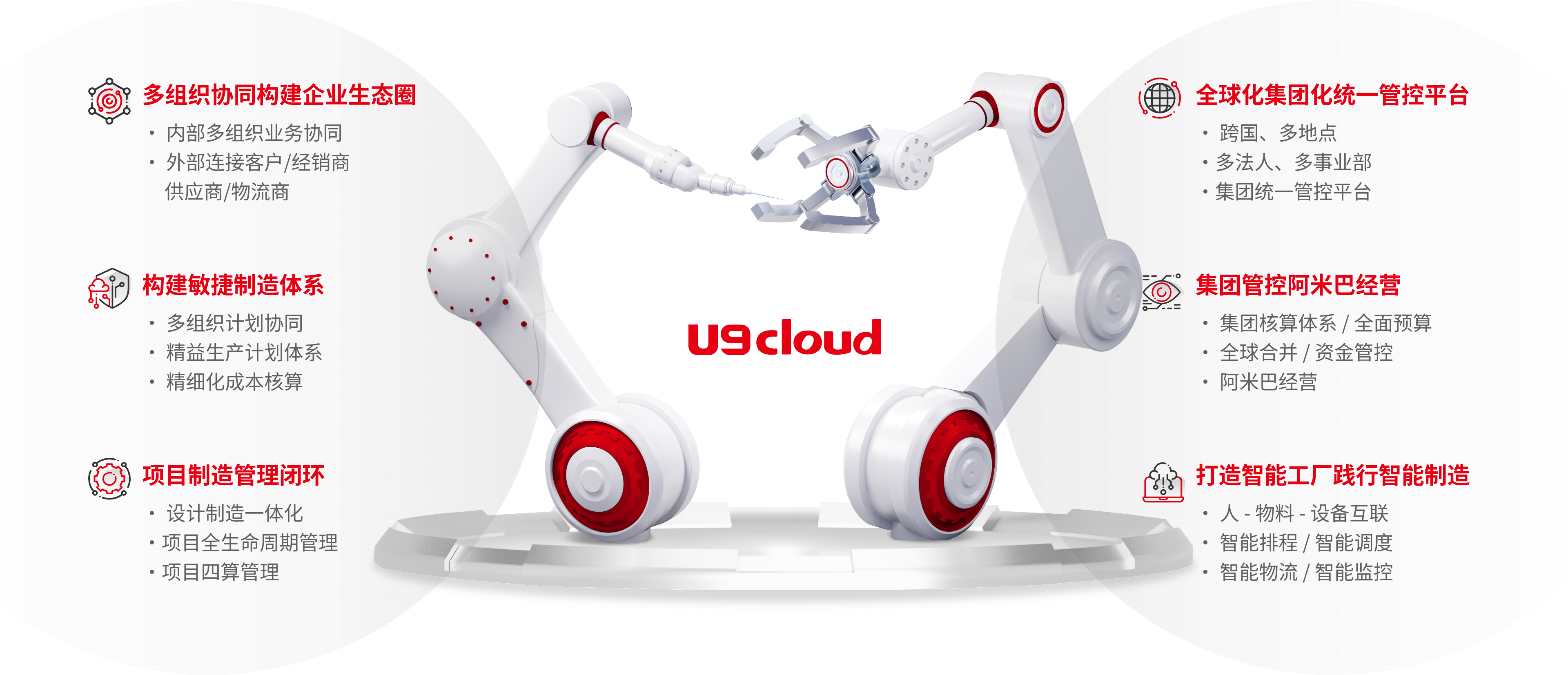

U9 cloud数智化创新价值

品质选择,值得信赖

免费上门或线上产品演示

免费上门或线上产品演示 专业客户顾问全程服务

专业客户顾问全程服务 企业定制化解决方案

企业定制化解决方案 全天候业务咨询服务

全天候业务咨询服务

免费上门或

免费上门或

线上产品演示 专业客户顾问

专业客户顾问

全程服务企业定制化

解决方案 全天候业务

全天候业务

咨询服务