目录

项目制造管理实战:如何用系统化方法提升交付效率

装备制造业面临的交付效率挑战

在重型机械制造领域,某年产值15亿元的企业长期面临项目延期率达37%的困境。经第三方审计发现,其生产过程中存在三个关键瓶颈:多项目并行时设备冲突率高达42%,紧急插单导致原计划执行率仅68%,以及因物料错配造成的返工成本占直接成本的9.3%。这些数据揭示了传统管理方式在复杂项目制造环境中的局限性,特别是当产品定制化程度超过70%时,手工排产和纸质跟踪的弊端被几何级放大。

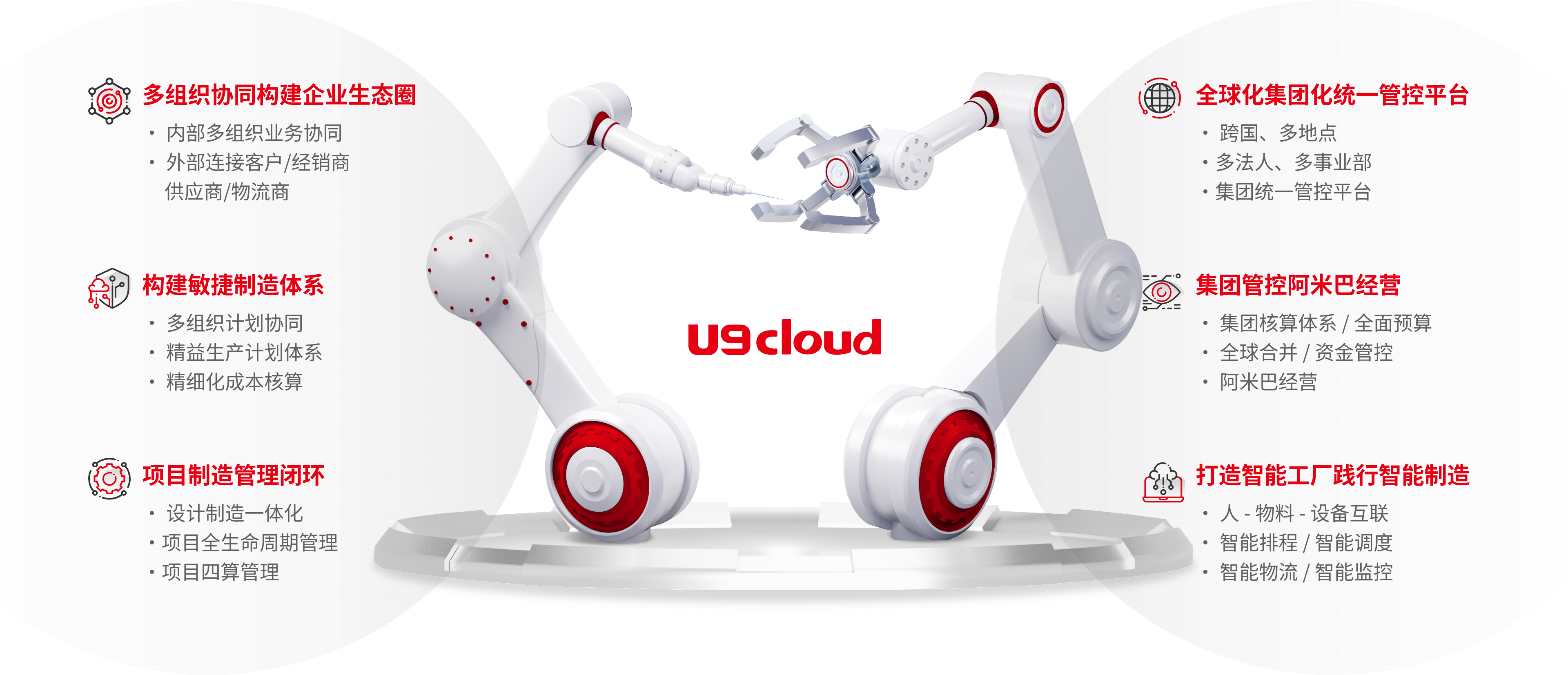

图示为采用数字化管理系统后的智能工厂生产调度中心,大屏实时显示各项目进度和设备状态

全流程可视化的实现路径

该企业部署的解决方案通过物联网设备采集终端,将分布在6个车间的287台设备运行数据实时上传。系统以15秒为间隔更新生产状态,在三维数字孪生模型中同步呈现。采购部门可实时查看当前物料的齐套率,当BOM清单匹配度低于95%时自动触发预警。质量追溯模块记录每个工序的328项工艺参数,异常数据会生成红色标记并推送至责任人的移动终端,相比邮件通知方式,问题响应时间从平均4.2小时缩短至23分钟。

智能排产算法的实际应用

系统采用的约束理论排程引擎,综合考虑了设备模具切换时间、工人技能矩阵等17个约束条件。在试运行阶段,针对某批价值580万元的出口订单,算法在3分钟内生成6套排产方案。生产总监选择的最优方案将原定42天的周期压缩至33天,同时设备利用率从61%提升至79%。特别值得注意的是,系统能动态调整计划,当某关键机床突发故障时,2小时内就完成了受影响工序的重新分配,避免了传统方式可能造成的3天停工。

异常预警机制的构建逻辑

预警系统设置了三层防御体系:初级预警针对偏离计划值10%的指标,中级预警针对连续3次未纠正的偏差,高级预警则关联财务损失预估。在实施首季度,系统累计触发1267次预警,其中92%在初级阶段得到解决。某次典型事件中,系统通过分析电流波动曲线,提前48小时预测到某CNC机床主轴轴承异常,避免了一起可能造成37万元损失的质量事故。

物料协同管理的革新实践

通过实施智能仓储解决方案,企业将原材料周转率从每年5.3次提升至8.7次。系统根据生产计划自动生成采购建议,当某规格钢板库存低于安全阈值时,会比对在途物料和替代方案。在某个紧急项目中,系统自动调用了相邻厂区的共享库存,节省了12天的采购周期。电子货架标签取代纸质标识后,配料错误率从每月15起降至2起以下。

质量管控体系的数字化升级

质量看板集成了SPC统计过程控制工具,当关键尺寸的CPK值低于1.33时自动锁定工序。某批次齿轮箱的加工过程中,系统发现端面跳动数据的趋势异常,经排查发现是夹具定位销磨损。这种预见性维护使得产品一次交验合格率从89%提升至96%,每年减少质量成本约280万元。

移动端协同的价值体现

为现场人员配备的工业PAD终端,支持语音输入异常状况并自动关联工单。在设备维修场景,工程师扫描二维码即可调取该设备3年内的维护记录和图纸。移动审批功能使变更单签字流程从平均8小时压缩至40分钟,特别是在处理海外客户的设计变更时,时区差异不再成为障碍。

多项目资源平衡策略

资源负载看板用热力图显示各项目对瓶颈资源的占用情况。在第三季度高峰期,系统识别出热处理工序已成为关键路径,通过建议将某非关键订单延后3天,保证了战略项目的准时交付。资源模拟功能帮助评估新接订单的可行性,避免了过去常出现的产能透支问题。

数据分析驱动的持续改进

系统内置的BI工具每月生成158项绩效指标分析报告。通过聚类分析发现,某类结构件的生产周期离散度较大,经工艺优化后标准差从3.2天降至1.5天。知识库自动积累最佳实践,当相似订单进入时自动推荐已验证的生产参数组合。

实施过程中的关键成功因素

项目组总结出三条核心经验:首先,将系统配置与ISO9001流程认证同步进行,确保两者100%匹配;其次,设立由IT和生产骨干组成的跨部门支持小组,每周解决30-50个操作问题;最后,采用渐进式推广策略,先在试点车间运行完整周期再全面铺开,使系统故障率控制在0.3%以下。

转型效益的量化评估

经过12个月运行,企业关键指标发生显著变化:平均订单交付周期从58天降至46天,准时交付率从63%提升至88%,在制品库存减少1900万元。值得注意的是,这些改进是在产量增长22%的前提下实现的,证明系统具有显著的规模效应。

行业解决方案的普适性探讨

该案例揭示的方法论适用于80%以上的离散制造场景,特别是产品结构复杂、变更频繁的环境。对于航空航天、能源装备等长周期项目,系统的价值更为凸显。下一步,企业计划将系统与供应商平台对接,构建更完整的供应链协同网络。

点击这里,立即免费试用U9cloud产品!

提交信息可获取专业产品演示,我们的专家团队将为您提供一对一咨询服务,帮助您的企业实现数智化转型,提升运营效率,优化资源配置,降低运营成本,助力企业快速发展!

结论总结

本案例证实,现代项目制造管理系统通过四个维度的创新实现价值突破:实时数据采集消除信息孤岛,智能算法优化有限资源分配,预测性机制防范重大风险,协同平台打破组织壁垒。这些技术手段的有机整合,为装备制造业提供了应对定制化挑战的系统性解决方案,其方法论对同类型企业的数字化转型具有重要参考价值。

常见问题

系统实施周期通常需要多久?

典型中型制造企业的完整部署约需4-6个月,其中前2个月用于流程梳理和数据准备,实际切换可采用并行运行方式逐步过渡。

如何评估系统是否适合企业?

关键判断指标包括:产品定制化程度是否超过30%,是否同时运行5个以上项目,以及是否存在频繁的设计变更。这些特征越明显,系统价值越大。

原有ERP数据如何迁移?

通过中间数据库实现90%以上数据的自动转换,剩余差异数据需在测试环境中进行3轮校验。建议保留旧系统3-6个月作为查询备份。

点击右侧按钮,了解更多智能制造解决方案

咨询解决方案免责声明

本文内容仅供参考,如有不当之处或问题、建议,请联系jiangyqm@yonyou.com进行反馈,相关人员会及时与您联系处理!U9 cloud数智化创新价值

品质选择,值得信赖

免费上门或线上产品演示

免费上门或线上产品演示 专业客户顾问全程服务

专业客户顾问全程服务 企业定制化解决方案

企业定制化解决方案 全天候业务咨询服务

全天候业务咨询服务

免费上门或

免费上门或

线上产品演示 专业客户顾问

专业客户顾问

全程服务企业定制化

解决方案 全天候业务

全天候业务

咨询服务