目录

相关推荐

制造企业如何通过多组织协同实现高效生产?

全球化生产网络下的协同困境与突破路径

当某跨国电子制造商在东南亚新建生产基地时,意外发现其德国工厂因等待关键部件交付而被迫停产。这种跨区域生产脱节现象在制造业普遍存在,据德勤2023年制造业报告显示,67%的跨国企业存在工厂间协同效率低下的问题。现代制造网络已从单一工厂转向分布式生产体系,但传统管理模式难以应对物料追溯、计划联动等挑战。通过部署实时数据交换平台,该企业最终实现三大洲工厂的工艺参数同步调整,异常响应速度从72小时压缩至8小时。

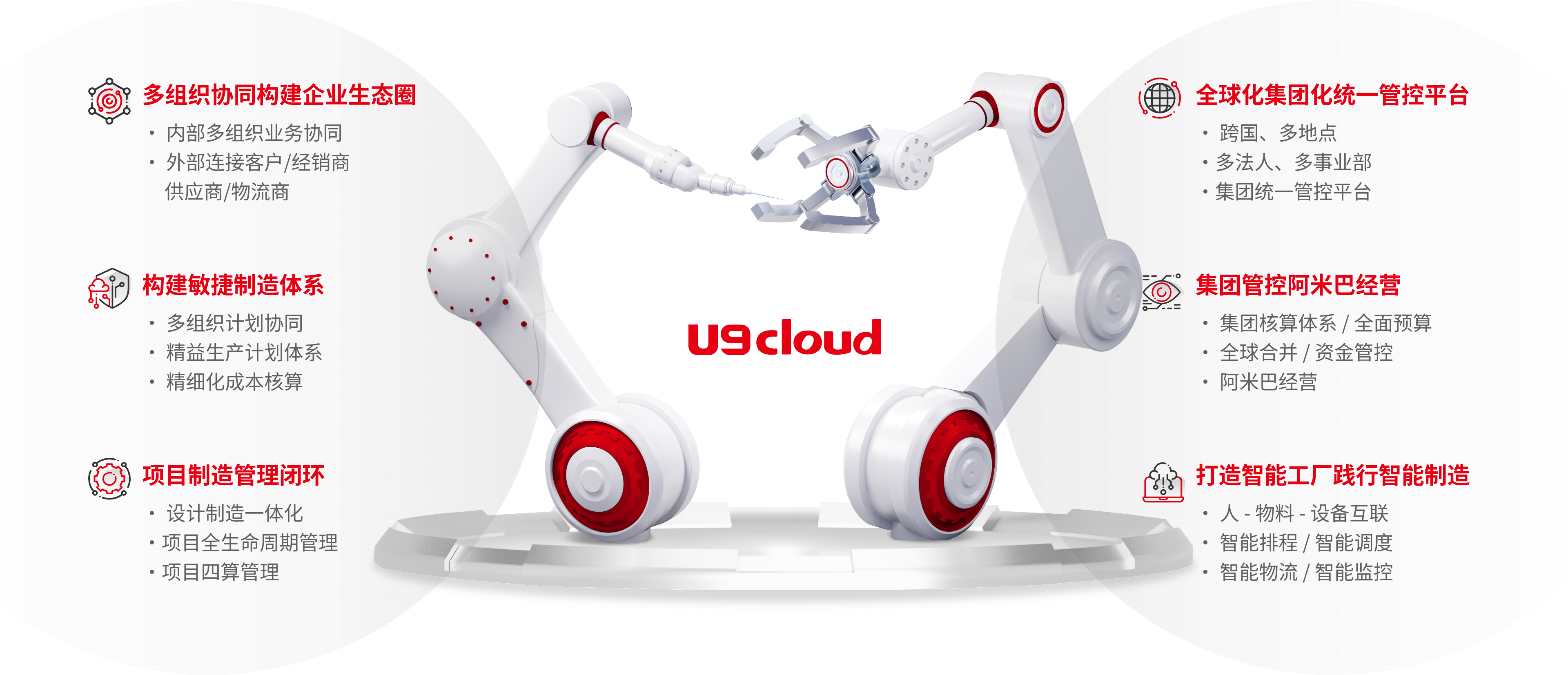

图示展示跨区域工厂间的物料流、信息流实时协同场景

生产计划联动的技术实现路径

计划排程系统需要处理时区、语言、标准差异等复杂因素。某工业设备制造商采用基于约束理论的智能算法,将原本分散在五个国家的生产计划整合为统一视图。系统自动识别捷克工厂的机床维护周期,并动态调整中国基地的订单优先级。实践数据显示,这种动态排程方式使设备利用率提升19%,订单准时交付率提高22个百分点。关键技术在于建立中央计划引擎与各工厂MES系统的双向数据通道,确保计划变更能在15分钟内完成全网络同步。

物料资源池化管理的实践创新

传统模式下,各工厂为保障生产安全往往超额储备原材料。某汽车零部件集团通过建立虚拟联合库存,将分布在12个仓库的3.2万种物料编码统一管理。当墨西哥工厂突发需求激增时,系统自动从美国仓库调配闲置原料,节省了35%的紧急空运成本。这种共享机制要求建立精确的物料主数据标准,以及实时更新的库存可视化管理看板。实施首年即降低集团整体库存金额1.8亿元,同时将缺料停工时间减少62%。

跨工厂产能共享的运营模式

季节性需求波动常导致部分工厂产能闲置而另一些超负荷运转。某家电企业构建的产能交易平台,允许各分厂将闲置产能明码标价挂牌交易。当华南基地满负荷时,系统自动将40%的订单分流至华北工厂,利用其淡季闲置生产线。这种内部市场化机制使整体产能利用率稳定在85%以上,较实施前提升27%。关键成功要素包括精确的产能计量标准、透明的计价规则,以及基于区块链的产能交易记录系统。

质量标准的跨区域一致性保障

同一产品在不同工厂生产时,常因工艺参数偏差导致质量波动。某医疗器械企业开发的质量控制中枢,将德国总部的2000余项工艺标准数字化,并嵌入各分厂生产系统。当越南工厂的检测数据偏离基准线1.5%时,系统自动触发校正程序。这使得全球产品不良率从3.2%降至0.8%,每年减少质量损失约4500万元。该方案的核心是建立参数化的标准传导机制,以及具备自学习能力的质量预警模型。

设备协同维护的知识共享体系

分散的设备故障处理经验往往难以跨厂区共享。某工程机械集团搭建的专家协同平台,汇集全球工厂的设备维修案例库。当巴西工厂出现新型液压故障时,德国工程师的解决方案被自动推送给当地团队。这种知识复用使平均故障修复时间缩短55%,年维护成本降低1300万元。系统采用自然语言处理技术解析维修报告,并通过知识图谱建立故障解决方案的关联网络。

能源消耗的全局优化策略

制造企业的能源成本对生产调度极为敏感。某水泥集团通过用能分析平台,发现可错峰使用各地工厂的高耗能设备。当浙江基地执行峰电时段停产时,系统自动将订单转移至新疆工厂利用其富余风电产能。这种动态调整使集团综合电耗成本下降18%,年节约电费超2000万元。实现前提是建立精确的能源计量体系和实时电价数据接口,配合生产计划的柔性调整算法。

人力资源的弹性调配机制

跨国制造企业常面临技术工人分布不均的问题。某飞机制造商建立的技能人才库,详细记录全球2.3万名技工的认证资质。当法国工厂需要紧急扩充复合材料团队时,系统从西班牙工厂调配12名持证人员短期支援。这种人力资源共享使关键项目人力筹备周期从3周缩短至4天,项目延期率降低40%。平台采用微服务架构,支持多语言界面和跨境薪酬结算功能。

物流运输的网络化整合

分散采购运输导致物流成本居高不下。某快消品集团通过整合全球运输需求,将原本独立的23条物流线路重组为8个闭环网络。当上海工厂向澳大利亚发货时,系统自动匹配墨尔本返程的空集装箱装载杭州工厂原料。这种智能拼箱策略使海运费用降低29%,集装箱周转率提升3倍。系统集成实时货运市场数据,并运用运筹学算法优化路径规划。

数字化转型中的组织变革挑战

技术实施往往遭遇组织壁垒。某化工企业在推行协同平台时,发现各分厂KPI考核标准不统一阻碍资源共享。通过重构绩效考核体系,将30%的指标权重调整为集团整体效益,成功打破组织墙。变革后,分厂间自发形成的改善提案数量增长4倍,协同效益每年产生1.2亿元。这提示技术方案必须配套管理机制创新,特别是利益分配和决策权限的重新设计。

信息安全与数据主权平衡之道

跨国数据流动面临复杂的合规要求。某制药企业采用分布式数据中台架构,关键工艺数据留在本地,仅共享必要的协同参数。当中国工厂需要德国质量数据时,系统通过隐私计算技术完成加密比对而不传输原始数据。这种设计既满足欧盟GDPR要求,又实现95%的协同效率,合规审计成本降低60%。技术团队采用联邦学习框架,确保各工厂数据主权不受侵犯。

点击这里,立即免费试用U9cloud产品!

提交信息可获取专业产品演示,我们的专家团队将为您提供一对一咨询服务,帮助您的企业实现数智化转型,提升运营效率,优化资源配置,降低运营成本,助力企业快速发展!

结论总结

现代制造企业的竞争已从单点效率转向网络协同能力。通过构建数字化协同中枢,企业能够实现生产计划的动态联动、物料资源的智能调配、以及跨厂区产能的弹性共享。实践表明,成功的多组织协同需要技术方案与管理创新的双轮驱动,既要建立统一的数据标准和智能算法,也要配套组织变革和激励机制。那些率先完成这种转型的企业,正在获得30%以上的运营效率提升和20%以上的成本优化空间。

常见问题

如何评估企业是否具备实施多组织协同的条件?关键看三点:各工厂信息化基础是否达标,主数据标准是否统一,以及管理层是否具备变革决心。建议先进行成熟度评估,通常需要达到ERP覆盖率80%以上。

中小型制造企业如何分阶段推进?可从最迫切的痛点入手,如先实现库存可视化管理,再逐步扩展至生产计划协同。某中型企业用18个月分三期完成转型,每阶段投入控制在年营收的1.5%以内。

系统实施后如何持续优化?建议建立跨厂区的数字化运营团队,定期分析协同效能指标。某企业每月召开虚拟协同会议,利用数字孪生技术模拟不同调度方案的效果差异。

点击右侧按钮,了解更多智能制造解决方案

咨询解决方案免责声明

本文内容仅供参考,如有不当之处或问题、建议,请联系jiangyqm@yonyou.com进行反馈,相关人员会及时与您联系处理!U9 cloud数智化创新价值

品质选择,值得信赖

免费上门或线上产品演示

免费上门或线上产品演示 专业客户顾问全程服务

专业客户顾问全程服务 企业定制化解决方案

企业定制化解决方案 全天候业务咨询服务

全天候业务咨询服务

免费上门或

免费上门或

线上产品演示 专业客户顾问

专业客户顾问

全程服务企业定制化

解决方案 全天候业务

全天候业务

咨询服务