目录

多成本核算实践案例详解:制造业降本增效的核心利器

汽车零部件企业的成本核算革命

在长三角地区某变速箱壳体制造车间,工程师们正通过移动终端实时采集压铸工序的能耗数据。这些精确到秒级的电流波动记录,与材料损耗率、模具更换频次等15项指标共同构成了动态成本分析矩阵。该企业通过建立多维成本模型,首次发现夜班生产的单位能耗成本比白班高出23%,这一发现直接促成了生产班次优化方案的实施。不同于传统月末汇总核算方式,这种基于物联网技术的实时监测体系,使得成本异常能在产生后两小时内被识别和处理。

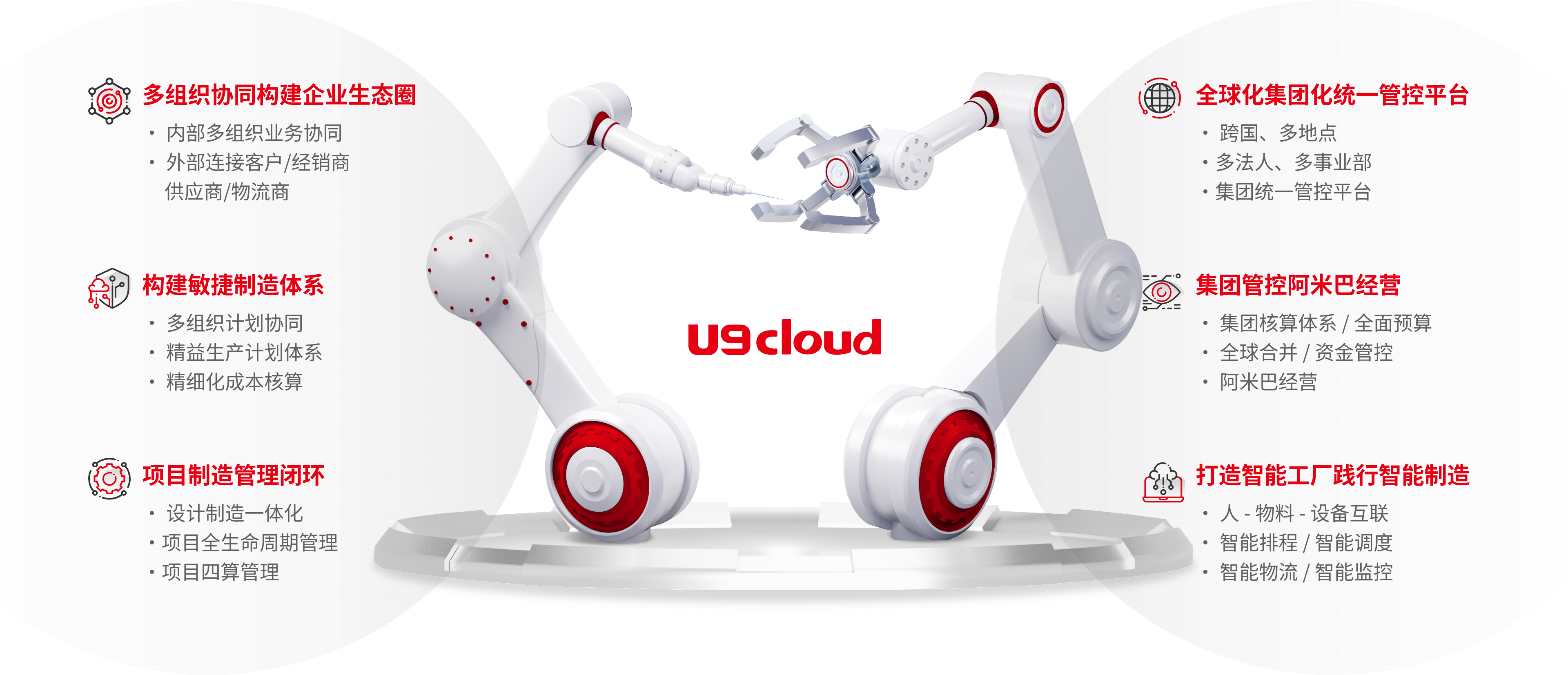

图示展示了某制造企业通过多维度成本分析识别出的关键成本构成要素及其相互关系

传统核算方法的局限性剖析

多数制造企业仍在使用标准成本法进行核算,这种方法将间接费用按单一标准分摊,导致某刹车盘生产商将80%的电力消耗错误归集到主打产品。实际调查显示,其小批量定制产品线实际能耗强度是标准产品的3.7倍。这种核算偏差使得管理层在定价决策时产生严重误判,造成年度利润损失超过800万元。现代制造环境下,产品复杂度提升和定制化需求增长,使得这种粗放式分摊方法已无法满足精细化管理需求。

多维核算模型的构建逻辑

某轴承制造商建立的"工序-资源-时间"三维核算体系颇具代表性。该系统将直接材料细分为18类合金成分,人工成本按技能等级划分5个梯度,设备折旧则根据实际开工率动态调整。通过设置287个动因指标,实现了对特殊订单成本的精确定位。在实施首季度,就发现某系列产品的表面处理工序存在42%的成本冗余,经工艺改良后单件成本下降19元。这种颗粒度达到作业层级的核算方式,为成本优化提供了精准的靶向目标。

生产批次差异的成本透视

对比分析显示,同一产品不同批次间的成本波动幅度可达35%。某转向节生产商通过建立批次跟踪机制,发现原材料炉号差异导致的热处理成本相差14%。更关键的是,通过追踪3个月的生产数据,识别出模具使用超过200次后,产品废品率会陡增67%。这些发现促使企业建立了基于实际磨损程度的预防性维护体系,将模具相关质量成本降低了210万元/年。

产线效能的多维度评估

某离合器壳体工厂将四条并行产线纳入对比分析,发现看似效率最高的自动线实际综合成本反超半自动线8%。深入分析揭示,自动线换型时间长达4小时,且专用治具成本未被合理分摊。通过引入产线级盈亏平衡分析,企业重新规划了产品族与产线的匹配关系,使整体设备综合效率提升11个百分点。这种评估方式打破了传统仅以产出速度为标准的片面评价体系。

隐性成本的可视化突破

质量成本往往隐藏在传统报表的多个科目中。某制动器厂商通过建立质量成本树,将报废、返工、检测等7类支出单独归集,发现其占营收比例高达6.3%。其中因检测标准不统一导致的重复检验成本就占28%。通过重构质量管控流程,企业在保持良率不变的情况下,将质量相关支出压缩了1400万元。这种可视化分析让"看不见的成本"浮出水面。

数据采集技术的革新应用

某涡轮增压器生产商在关键设备加装300余个传感器,实时采集温度、振动等工艺参数。通过与成本系统的自动对接,实现了异常工况与成本超支的智能关联。系统曾自动预警某批次的氩气消耗异常,经查为气体管路泄漏,避免潜在损失37万元。这种物联网技术与成本管理的深度融合,将事后核算转变为过程控制。

动态标准成本的建立方法

针对原材料价格波动难题,某铝合金轮毂企业开发了弹性成本模型。系统根据伦敦金属交易所实时铝价,结合产品净重、工艺损耗等参数,动态生成材料成本基准。当某月铝价暴涨时,模型准确预测到不同产品系列的利润影响差异,为订单优先级调整提供依据。这种实时响应机制使企业在原材料波动期仍保持稳定的毛利率。

跨系统集成的关键作用

某汽车电子企业将成本系统与MES、WMS、QMS三大系统深度集成,实现了从领料到入库的全流程成本追溯。系统自动比对工艺标准与实际耗用,当某PCBA贴片工序的锡膏用量超标准15%时立即触发预警。集成后的人工成本归集效率提升90%,且将工时统计误差控制在±2%以内。这种集成消除了信息孤岛带来的成本失真。

成本数据驱动的持续改善

建立成本数据仪表盘后,某转向系统供应商将分析周期从月度缩短至周度。通过监控12个关键成本动因的趋势变化,提前三周预测到某型号产品的边际利润将跌破警戒线。这促使研发部门快速启动材料替代方案,在季度内完成工艺验证,保住该产品线每年2600万元的贡献利润。数据驱动的敏捷决策机制成为企业新的竞争优势。

实施路径与组织变革

成功实施多维度核算需要组织配套变革。某传动轴制造商成立跨部门成本委员会,将成本指标纳入所有部门KPI。财务人员深入车间学习工艺流程,而生产主管则掌握基础财务知识。这种双向知识融合,使得某次工艺改进讨论中,生产组长直接提出了可降低7%间接费用的设备布局方案。组织壁垒的打破释放了巨大的改善潜能。

投资回报的量化分析

对6家实施企业的跟踪研究表明,多维度核算系统的投入回收期平均为13个月。某车桥生产企业投资380万元建立完整体系,首年即通过精准识别浪费点获得920万元收益。更重要的隐性收益在于,企业建立了基于真实成本数据的决策文化,新产品开发失败率从35%降至12%。这种管理能力的提升带来持续的竞争优势。

点击这里,立即免费试用U9cloud产品!

提交信息可获取专业产品演示,我们的专家团队将为您提供一对一咨询服务,帮助您的企业实现数智化转型,提升运营效率,优化资源配置,降低运营成本,助力企业快速发展!

结论总结

制造业多维度成本核算已从理论探索发展为成熟实践。通过构建细颗粒度的核算体系、实施精准的数据采集、推动跨系统集成,企业能够透视传统方法无法发现的成本黑洞。案例证明,这种变革不仅能带来直接的成本节约,更重要的是建立以数据驱动的持续改善机制。随着工业互联网技术的发展,实时化、智能化的成本管理将成为制造企业的基础竞争力。

常见问题

实施多维度核算需要哪些前置条件? 企业需要具备完整的物料编码体系、稳定的工艺流程和基本的信息化基础。建议先选择1-2个典型产品线试点,再逐步推广。

如何解决历史数据可比性问题? 建议建立数据清洗规范,对历史数据按新标准重新归类。关键是要确保后续数据的持续一致性,而非过度纠结历史数据完美性。

中小制造企业是否适用该方法? 可根据企业规模适当简化模型维度。实践证明,即使只增加3-5个关键成本维度,也能带来显著改善效果。重点在于建立正确的核算思维。

点击右侧按钮,了解更多智能制造解决方案

咨询解决方案免责声明

本文内容仅供参考,如有不当之处或问题、建议,请联系jiangyqm@yonyou.com进行反馈,相关人员会及时与您联系处理!U9 cloud数智化创新价值

品质选择,值得信赖

免费上门或线上产品演示

免费上门或线上产品演示 专业客户顾问全程服务

专业客户顾问全程服务 企业定制化解决方案

企业定制化解决方案 全天候业务咨询服务

全天候业务咨询服务

免费上门或

免费上门或

线上产品演示 专业客户顾问

专业客户顾问

全程服务企业定制化

解决方案 全天候业务

全天候业务

咨询服务