目录

柔性化制造发展趋势详解:如何应对小批量多品种生产挑战

柔性化制造的技术架构与实现路径

在汽车零部件行业,某德系供应商通过可重构生产单元将设备利用率提升至92%,较传统产线提高37个百分点。其技术核心在于采用标准化接口的加工模块,配合AGV物流系统实现产线布局的小时级重组。这种架构使单条产线可同时处理12种不同规格的涡轮壳体,换型过程仅需更换夹具程序而不停机。工业物联网平台实时采集175个工艺参数,通过数字孪生技术预演生产方案,将新产品导入周期压缩至传统模式的1/5。

图示为某智能制造示范工厂的柔性化产线实景,展示模块化设备与智能物流系统的协同作业场景

智能排产算法的突破性进展

离散制造领域的最新实践表明,基于深度强化学习的排产系统可将订单交付准时率提升至98.6%。某电子代工企业部署的智能调度中枢,能同时处理2000+约束条件,在90秒内生成最优生产序列。系统通过分析历史工单的12万组数据,自动识别设备性能拐点,当模具使用次数达到临界值时主动触发维护预警。这种动态排产模式使该企业紧急插单响应时间从4小时降至25分钟,在制品库存周转速度加快3.8倍。

模块化设计的成本效益分析

家电行业的标杆案例显示,采用功能单元解耦策略后,新产品开发成本降低42%。某空调厂商将压缩机安装结构分解为15个标准模块,通过不同组合实现9种能效等级的快速配置。这种设计方法配合参数化编程技术,使产线切换时的机械调整量减少83%,电气调试时间从6小时缩短至40分钟。第三方评估报告指出,该企业的模块化改造成本可在14个月内通过生产效率提升完全回收。

数字主线技术对柔性化的赋能

航空航天领域应用MBSE模型的实践表明,从设计到制造的数据贯通可使工程变更效率提升60%。某飞机结构件供应商建立的全三维工艺体系,能自动将设计特征转化为384种加工策略选项。当客户要求调整襟翼尺寸时,系统在2小时内完成工艺路线重组,传统方式需要3个工作日。这种数字连续性保障了设计变更不会造成产线停滞,新产品首件合格率稳定在99.2%以上。

混合模式生产的组织变革

工程机械行业领先企业推行细胞式生产后,人均产出增长55%。其将传统流水线改造为47个自治生产单元,每个单元配备多技能工人和通用化设备。通过动态编组机制,这些单元能根据订单波动在3小时内重组为8种生产配置。配套的绩效管理系统实时追踪127项能力指标,形成个人技能矩阵图,使培训资源投放精准度提升70%。这种组织形态使企业可同时处理32种机型的小批量订单。

供应链协同的柔性化延伸

快消品行业的创新实践显示,供应商门户系统可将原材料准备周期压缩至72小时。某食品企业建立的动态供应网络,能根据终端销售数据自动触发包装材料采购指令。当某区域突然流行小容量包装时,系统在24小时内调整7家供应商的生产计划,确保新包装48小时上线。这种需求感知能力使该企业促销活动的备货准确率从68%提升至94%,滞销库存减少2900万元。

质量追溯体系的适应性升级

医疗器械制造商通过区块链溯源技术实现混线生产的零缺陷目标。其建立的单品级数据链,完整记录每个心脏支架经历的37道工序参数。当切换产品型号时,系统自动加载对应的工艺知识图谱,确保操作员不会混淆相似工序。这种体系使产品召回调查时间从平均14天缩短至4小时,客户投诉处理效率提升80%,同时满足FDA的21CFR Part 11电子记录规范。

能耗优化的实时调控策略

注塑行业的监测数据表明,能源数字孪生系统可降低混产模式下的单位能耗23%。某塑料制品厂部署的智能电表网络,以15秒间隔采集168台设备的用能曲线。当切换至薄壁件生产时,系统自动调节液压机保压参数,将吨产品耗电量从1.8kW·h降至1.3kW·h。结合负荷预测算法,该企业峰谷电费支出减少37万元/年,碳足迹降低12.6%。

人机协作界面的革命性改进

最新一代AR辅助装配系统使多品种作业的培训周期缩短至传统方法的1/7。某电梯厂商为工人配备智能眼镜,可动态显示当前型号的217个装配要点。当切换产品系列时,系统自动更新三维指引动画,错误装配率下降至0.2%。这种情境感知技术使新员工在8小时内就能达到熟练工85%的工作效能,显著缓解了柔性化生产对技能储备的压力。

边缘计算在实时决策中的应用

纺织机械制造商的测试数据显示,分布式边缘节点可将工艺调整延迟控制在200毫秒内。其部署的64个智能网关,能在设备端直接处理12类传感器数据。当面料品种变化时,系统无需上传云端就完成张力控制参数优化,使换型废料减少82%。这种本地决策架构保障了生产节拍不受网络波动影响,设备综合效率(OEE)持续保持在92%以上。

工业云平台对柔性化的支撑

某跨国集团实施的混合云战略使其全球工厂能共享187个工艺知识包。当某基地开发出新能源车电池盒的新工艺时,相关参数在2小时内同步至其他9个工厂。这种知识沉淀机制使集团整体良品率标准差从4.7%缩小至1.2%,新产品全球量产准备时间缩短60%。平台内置的合规性检查模块,还能自动适配不同国家的环保法规要求。

全生命周期成本模型的创新

重型装备行业引入TCO分析工具后,小批量订单的利润率提升9个百分点。其建立的成本模拟系统,可量化评估每个定制需求对368项成本要素的影响。当客户要求增加液压系统选项时,系统立即显示该变更将导致总成本上升14%,但通过模块化设计可控制在7%。这种透明化报价能力使企业既能满足个性化需求,又保障了合理的盈利空间。

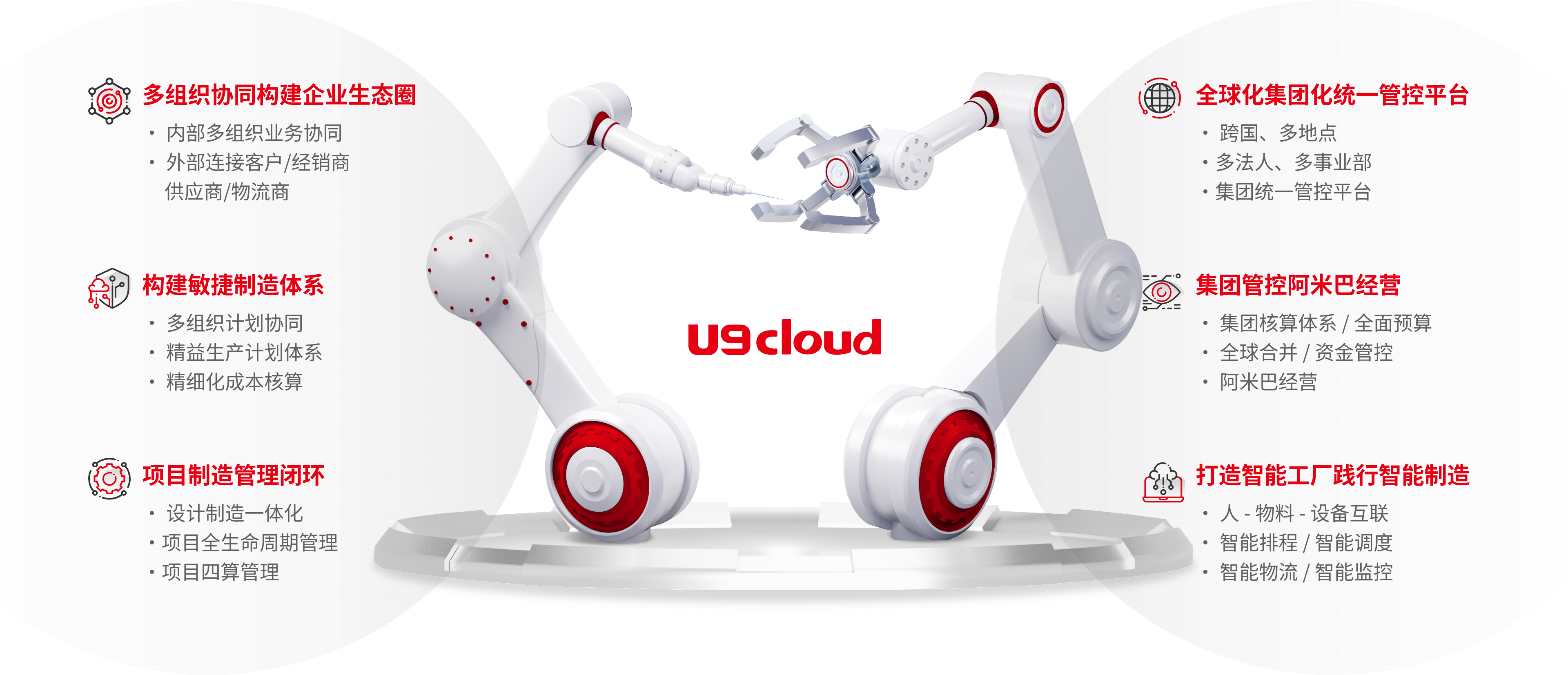

点击这里,立即免费试用U9cloud产品!

提交信息可获取专业产品演示,我们的专家团队将为您提供一对一咨询服务,帮助您的企业实现数智化转型,提升运营效率,优化资源配置,降低运营成本,助力企业快速发展!

结论总结

柔性化制造已从设备级创新演进为涵盖技术架构、组织管理、供应链协同的系统工程。实践表明,成功转型企业普遍具备三大特征:模块化设计带来的快速重构能力、数字主线支撑的无缝数据流动、以及智能算法实现的自主决策水平。这些要素共同构建起应对市场不确定性的新型制造范式,使企业能在保持规模效益的同时满足个性化需求。

常见问题

Q1:中小企业如何分阶段实施柔性化改造?

建议优先改造瓶颈工序,例如某五金企业先投入20万元将冲压单元模块化,6个月后扩展至焊接工段,最终用两年完成全厂改造,每阶段投资回报率均超过25%。

Q2:如何评估现有产线的柔性化潜力?

可采用"换型时间指数"量化分析,即测量当前设备切换产品所需的调整时间与理论最小值的比值,行业标杆企业该指标普遍控制在1.3以内。

Q3:柔性化生产是否必然导致成本上升?

德国工业4.0研究院数据显示,通过模块化设计和智能排产的协同优化,批量缩小至传统1/10时,单位成本增幅可控制在8%以内,远低于预期。

点击右侧按钮,试用U9 cloud智能制造产品

立即申请试用免责声明

本文内容仅供参考,如有不当之处或问题、建议,请联系jiangyqm@yonyou.com进行反馈,相关人员会及时与您联系处理!U9 cloud数智化创新价值

品质选择,值得信赖

免费上门或线上产品演示

免费上门或线上产品演示 专业客户顾问全程服务

专业客户顾问全程服务 企业定制化解决方案

企业定制化解决方案 全天候业务咨询服务

全天候业务咨询服务

免费上门或

免费上门或

线上产品演示 专业客户顾问

专业客户顾问

全程服务企业定制化

解决方案 全天候业务

全天候业务

咨询服务