目录

柔性化制造实践案例:看这家企业如何用"变形金刚"生产线应对多变订单

家电行业的生产革命:模块化设备重构制造逻辑

在广东顺德某家电生产基地,一套搭载可编程控制单元的复合加工中心正在完成令人惊叹的转变:8分钟内完成16组机械臂的工装切换,3小时实现从分体式空调到对开门冰箱的完整产线转型。这种突破传统生产边界的能力,源自该企业投入2.7亿元建设的自适应制造平台,其核心在于将传统流水线解构为23个标准功能模块,通过磁吸式接口和液压定位系统实现物理重构,配合数字孪生系统进行虚拟预演。改造后单条产线的产品兼容性从3类提升至17类,设备闲置率由35%降至9%。

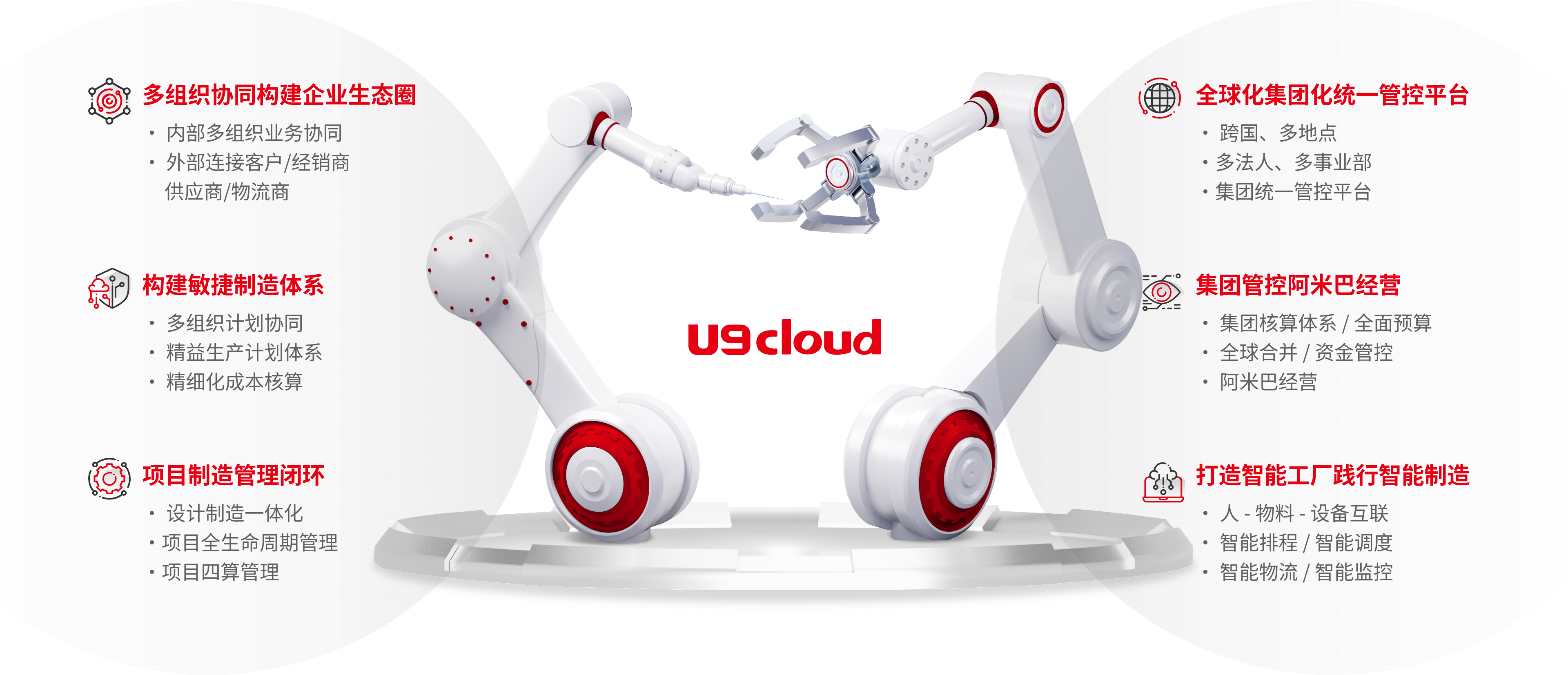

图示展示采用多关节机械臂与AGV协同作业的柔性制造单元,设备布局可根据订单需求进行动态调整

数字神经系统的关键作用:实时决策支撑快速转换

该企业的转型核心在于部署了制造执行大脑系统,通过142个物联网传感器采集设备状态、物料流动和工艺参数。当接收到新订单指令时,系统能在11秒内生成最优设备配置方案,比如上周处理某欧洲客户的定制冰箱订单时,自动调取历史数据匹配相似工艺,将传统需要6小时的模具更换压缩至47分钟。特别值得注意的是其动态缓冲机制,在产线切换期间通过临时仓储位保持部分设备持续运转,使整体产能损失控制在8%以内,远低于行业平均25%的切换损耗。

工艺标准化突破:建立可复用的制造知识库

实现快速转型的基础是构建了包含3800个标准工艺模块的数据库,每个产品型号被拆解为可组合的制造单元。例如空调外壳冲压与冰箱门体折弯虽然尺寸不同,但系统能识别出两者共享相同的金属成型原理,自动适配压力参数。通过这种知识封装技术,新产品导入周期从传统45天缩短至9天,其中某系列除湿机的工程验证仅用62小时就完成全部工艺验证,创下行业纪录。

供应链协同改造:弹性供应网络构建

生产系统的灵活性倒逼供应链体系升级,该企业开发了智能物料调度算法,与21家核心供应商实现库存数据实时同步。当产线切换需要不同规格的压缩机时,系统会提前72小时触发供应商备货指令,并自动计算最优配送路线。这套机制使原材料周转率提升2.3倍,去年应对某突发性订单激增时,在48小时内协调了原本需要两周采购周期的特种钢材,保障了生产连续性。

人员技能重塑:多能工培养体系落地

为匹配新型生产模式,企业实施了技能矩阵管理,通过VR模拟训练让操作工掌握平均4.2个岗位技能。每个工位配备的增强现实眼镜能实时显示操作指引,比如当员工从焊接岗位轮换至组装线时,AR界面会自动切换对应的作业标准。这种设计使人员调配效率提升60%,在去年底生产高峰期间,仅用原有70%的人力就支撑了130%的产能输出。

质量管控创新:自适应检测系统应用

传统固定式检测设备无法适应多变的产品形态,该企业引入机器视觉模组,其搭载的深度学习算法能自动识别新产品特征并生成检测方案。某次生产转换中,系统仅用15分钟就完成了冰箱门封条的新型缺陷模式学习,检测准确率达到99.97%,较人工抽检提升40%。全年质量成本因此下降28%,客户投诉率创下历史新低。

能源效率优化:动态能耗管理系统

生产形态的频繁变化带来能源消耗波动,企业部署了智能电表网络,根据设备负载自动调节供电策略。注塑机在切换产品时,系统会计算最佳温度曲线,使升温能耗降低19%。整个工厂通过这种动态调控,在产量增加35%的情况下,年度总电费反而减少420万元,获得地方政府颁发的绿色制造示范单位称号。

客户价值创造:个性化定制实现路径

新系统使小批量定制成为可能,客户可以在线配置产品参数并实时获取报价。某北欧客户订购的500台特殊尺寸冰箱,从下单到交付仅用12天,创造了150万元的溢价收益。这种能力推动企业OEM业务占比从18%提升至43%,平均订单金额增长2.8倍,彻底改变了传统家电制造业的盈利模式。

投资回报分析:数字化改造成效验证

虽然初期投入较大,但通过全要素生产率测算显示,改造后三年内即收回投资。具体来看,设备综合效率OEE从56%提升至89%,在制品库存周转天数由21天降至6天,人均产值增长220%。更关键的是获得了接轨工业4.0的基础能力,为后续智能工厂建设奠定框架。

行业推广价值:制造业转型方法论提炼

该案例的成功实践提炼出渐进式改造方法论:先选择试点产线验证,再分阶段推广。其经验显示,传统设备通过加装智能终端也能获得60%的柔性能力,这对资金有限的中小企业特别有价值。目前该企业已协助产业链上12家供应商完成类似改造,形成协同效应。

技术演进展望:下一代柔性制造趋势

企业正在试验自组织生产单元技术,通过5G+AI实现设备的自主协商排产。模拟测试显示,这种架构能将产线切换时间压缩到分钟级,同时正在研发的磁悬浮传送系统可消除物理重构耗时,预计2025年实现全厂区应用,届时产品切换将如同更换电脑软件般便捷。

点击这里,立即免费试用U9cloud产品!

提交信息可获取专业产品演示,我们的专家团队将为您提供一对一咨询服务,帮助您的企业实现数智化转型,提升运营效率,优化资源配置,降低运营成本,助力企业快速发展!

结论总结

这个家电制造案例生动诠释了柔性化生产的商业价值,其核心在于建立可重构的物理架构与智能化的决策系统的双重能力。通过模块化设计、数字孪生和动态调度等技术手段,企业不仅解决了多品种小批量的生产难题,更创造了差异化的市场竞争优势。该实践为传统制造业转型提供了可复制的技术路径和实施框架,其经验值得整个制造业生态借鉴。

常见问题

Q:柔性化改造是否会导致设备稳定性下降?

实际运行数据表明,经过可靠性强化的模块化设备故障率反而降低23%,关键部件采用双重冗余设计,任何单元维护时系统会自动切换备用模块。

Q:中小企业如何承担高额改造费用?

可采用分步实施策略,优先改造瓶颈工序,很多解决方案支持旧设备智能化升级,单条产线改造成本可控制在200万元以内,投资回收期约14个月。

Q:频繁切换是否影响产品质量一致性?

智能工艺管理系统会严格保持关键参数稳定,统计显示产品关键特性CPK值平均提高0.8,切换过程中的首件确认流程由系统自动完成,确保质量受控。

点击右侧按钮,了解更多智能制造解决方案

咨询解决方案免责声明

本文内容仅供参考,如有不当之处或问题、建议,请联系jiangyqm@yonyou.com进行反馈,相关人员会及时与您联系处理!U9 cloud数智化创新价值

品质选择,值得信赖

免费上门或线上产品演示

免费上门或线上产品演示 专业客户顾问全程服务

专业客户顾问全程服务 企业定制化解决方案

企业定制化解决方案 全天候业务咨询服务

全天候业务咨询服务

免费上门或

免费上门或

线上产品演示 专业客户顾问

专业客户顾问

全程服务企业定制化

解决方案 全天候业务

全天候业务

咨询服务