目录

集团管控与阿米巴经营融合实践:大型企业精细化管理的核心优势

组织架构重构:从金字塔到蜂窝网络的新型管理模式

某汽车零部件集团在实施管理变革时,将传统14层级的科层制架构重组为368个独立核算单元,每个单元平均覆盖3-5个业务环节。这种蜂窝状结构既保留了垂直管理的决策效率,又通过横向连接实现了资源动态调配。财务数据显示,重构后集团资金周转速度提升27%,而跨部门协作成本下降41%。关键在于每个单元都配备了完整的三张报表体系,包括内部交易定价机制和虚拟结算系统,这使得集团层面仍能实时监控各单元运营状况。

图示展示了某企业实施融合管理模式后的组织架构变化,左侧为传统金字塔结构,右侧为新型蜂窝网络结构。

核算体系创新:双轨制成本归集方法的实践突破

在半导体制造领域,某龙头企业开发了独特的矩阵式成本分摊模型。该模型将直接成本按产品线归集,间接成本则通过28个动因库进行二次分配。例如设备折旧费用不再简单按工时分摊,而是综合考量工艺复杂度、能耗等级等12项参数。实施首年就精准识别出3条亏损产品线,通过调整资源配置使整体毛利率提升5.3个百分点。这套系统特别设计了成本追溯功能,可以逆向追踪任意成本项目的发生源头。

数字化赋能:智能中台支撑下的动态管控机制

某工程机械集团部署的业财一体化平台包含187个数据采集节点,每日自动生成2300余份经营快报。系统通过机器学习算法,对各个利润中心的异常指标进行实时预警。当某个分厂的废品率超过阈值时,总部技术团队会在4小时内介入诊断。这种预判式管理使质量损失成本连续三年保持15%的降幅,同时避免了传统阿米巴模式容易出现的局部优化问题。

绩效管理革命:三维度考核指标体系的构建

某化工集团摒弃了单一的利润考核,转而采用包含财务贡献(权重40%)、能力建设(权重35%)、协同价值(权重25%)的复合评价体系。其中协同价值指标专门考核各单元在技术共享、客户导流等方面的贡献度。这套体系运行后,跨BU的技术转化项目数量激增83%,而重复研发支出减少6200万元。每个考核周期末,系统会自动生成战略贡献热力图,直观展示各单元的价值创造分布。

供应链协同:基于区块链的跨单元交易系统

某消费品集团搭建的内部交易市场平台已累计处理86万笔跨利润中心交易,所有数据通过智能合约自动结算。例如包装材料采购环节,各生产单元可以在平台上竞价采购总部集中谈判获得的原材料,价差部分按比例分成。这种机制使采购成本同比下降19%,同时将结算周期从原来的14天压缩至实时完成。平台特别设置了影子定价功能,可随时比对内外部交易价格差异。

资金管理升级:虚拟银行模式下的流动性优化

某跨国企业建立的内部资金池系统,允许各业务单元在300亿授信额度内按需拆借,利率根据信用评级浮动。系统每日自动生成资金占用成本报告,精确到每个产品SKU的财务费用分摊。实施半年后,集团整体资金周转效率提升34%,而财务费用减少2.7亿元。关键创新在于引入了商业银行式的风险管理模块,对各单位资金使用进行限额管理和预警。

人才流动机制:内部人才市场的创新实践

某高科技企业开发的技能货币化系统将员工能力量化为可交易的积分,各利润中心通过竞标方式获取关键人才。例如某芯片研发项目组曾以15000积分/月的价格"租用"总部测试专家三个月。这种机制使人力资源利用率提升28%,同时员工跨部门流动意愿增强63%。系统后台会动态生成人才价值曲线,反映各类技能的市场供需变化。

技术共享平台:专利资产的价值最大化路径

某医药集团建立的IP管理系统包含4700余项专利资产,各业务单元使用专利需支付内部许可费,但可获得50%的费率优惠。这套机制促使研发部门主动梳理出230项沉睡专利,通过二次开发创造1.2亿元新增收益。系统独创的技术辐射力指数能量化评估每项专利的跨单元应用潜力,指导研发资源投向。

风险对冲策略:集团层面的组合风险管理

某大宗商品企业将各业务单元的风险敞口在总部层面进行对冲组合优化,通过衍生品工具统一管理。相比原先各单元自行对冲的模式,新方法使套保成本降低42%,而风险覆盖率提升至98%。关键突破在于开发了风险传导模型,能模拟大宗商品价格波动对各利润中心的级联影响。

数字化转型:工业互联网平台的管理赋能

某装备制造企业将6000余台设备接入工业互联网平台,设备数据实时映射到各利润中心的成本核算系统。当某台机床的能耗效率低于同类设备15%时,系统会自动触发能效改进项目。这种设备级精细化管理使单位产能能耗连续18个月保持环比下降,累计节约能源成本9600万元。

文化融合工程:价值观落地的制度保障

某零售集团设计了独特的文化积分体系,将集团核心价值观分解为36项可量化行为。各利润中心在达成业绩目标的同时,必须获得足够文化积分才能参与奖金分配。实施后跨区域调货配合度提升57%,客户投诉率下降33%。系统每月发布的文化健康度报告已成为管理决策的重要参考。

生态协同创新:产业链价值网络的构建

某新能源企业将阿米巴单元延伸至46家核心供应商,通过共享MES系统实现生产计划协同。这种跨组织利润中心模式使供应链响应速度提升60%,而库存周转天数减少22天。创新点在于设计了价值分成算法,根据各环节贡献度自动计算收益分配。

点击这里,立即免费试用U9cloud产品!

提交信息可获取专业产品演示,我们的专家团队将为您提供一对一咨询服务,帮助您的企业实现数智化转型,提升运营效率,优化资源配置,降低运营成本,助力企业快速发展!

结论总结

现代大型企业的管理创新正呈现出集中与分散的动态平衡特征。通过构建数字化赋能的蜂窝网络组织,建立市场化的内部交易机制,实施多维度的价值评价体系,企业能够同时获得规模经济与灵活经营的双重优势。未来竞争的关键在于能否将这种融合管理模式转化为持续的组织能力。

常见问题

如何避免利润中心过度追求短期利益?需要设计包含长期能力建设的考核指标,并建立知识资产积累的激励机制。

总部与业务单元的权限如何划分?建议采用"战略决策集中,运营决策下沉"的原则,通过数字化平台实现透明化管理。

跨单元协作的收益如何量化?可引入内部转移定价系统和协同价值计量模型,将无形贡献转化为可分配的收益。

点击右侧按钮,获取智能制造相关资料

点击下载资料免责声明

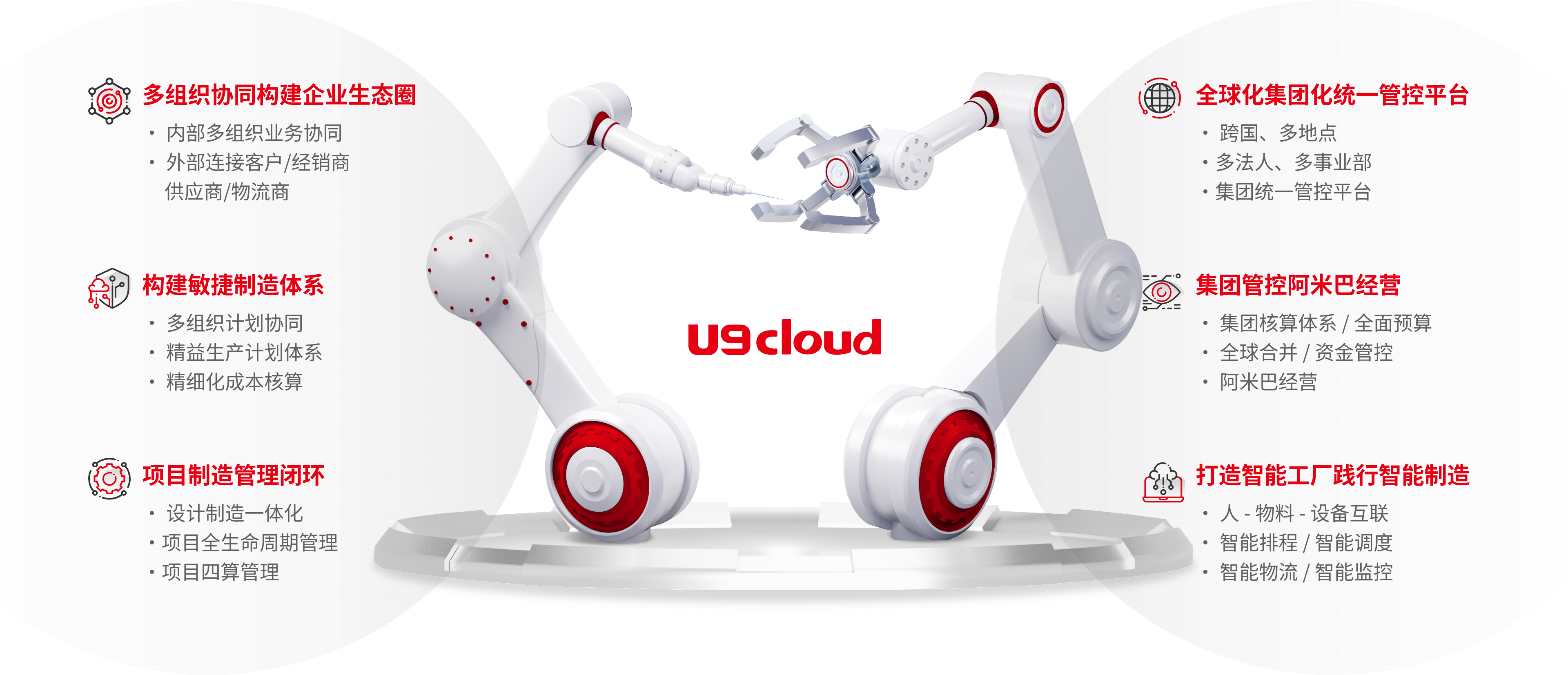

本文内容仅供参考,如有不当之处或问题、建议,请联系jiangyqm@yonyou.com进行反馈,相关人员会及时与您联系处理!U9 cloud数智化创新价值

品质选择,值得信赖

免费上门或线上产品演示

免费上门或线上产品演示 专业客户顾问全程服务

专业客户顾问全程服务 企业定制化解决方案

企业定制化解决方案 全天候业务咨询服务

全天候业务咨询服务

免费上门或

免费上门或

线上产品演示 专业客户顾问

专业客户顾问

全程服务企业定制化

解决方案 全天候业务

全天候业务

咨询服务