目录

柔性化制造功能特点:让工厂像乐高一样灵活重组

柔性化制造如何重塑现代工厂的物理架构

东莞某电子配件厂通过可移动式工作岛设计,仅用72小时就完成了从单一产品线到多品类共线生产的改造。这种物理重构能力源于磁吸式导轨系统和标准化接口单元的应用,使得设备间距可随订单需求在2-15米范围内自由调节。据该厂生产总监透露,这种布局使设备利用率提升至92%,远高于行业平均67%的水平。物理空间的弹性配置配合气动快换装置,让产线重组时间从传统模式下的3天缩短至4小时。

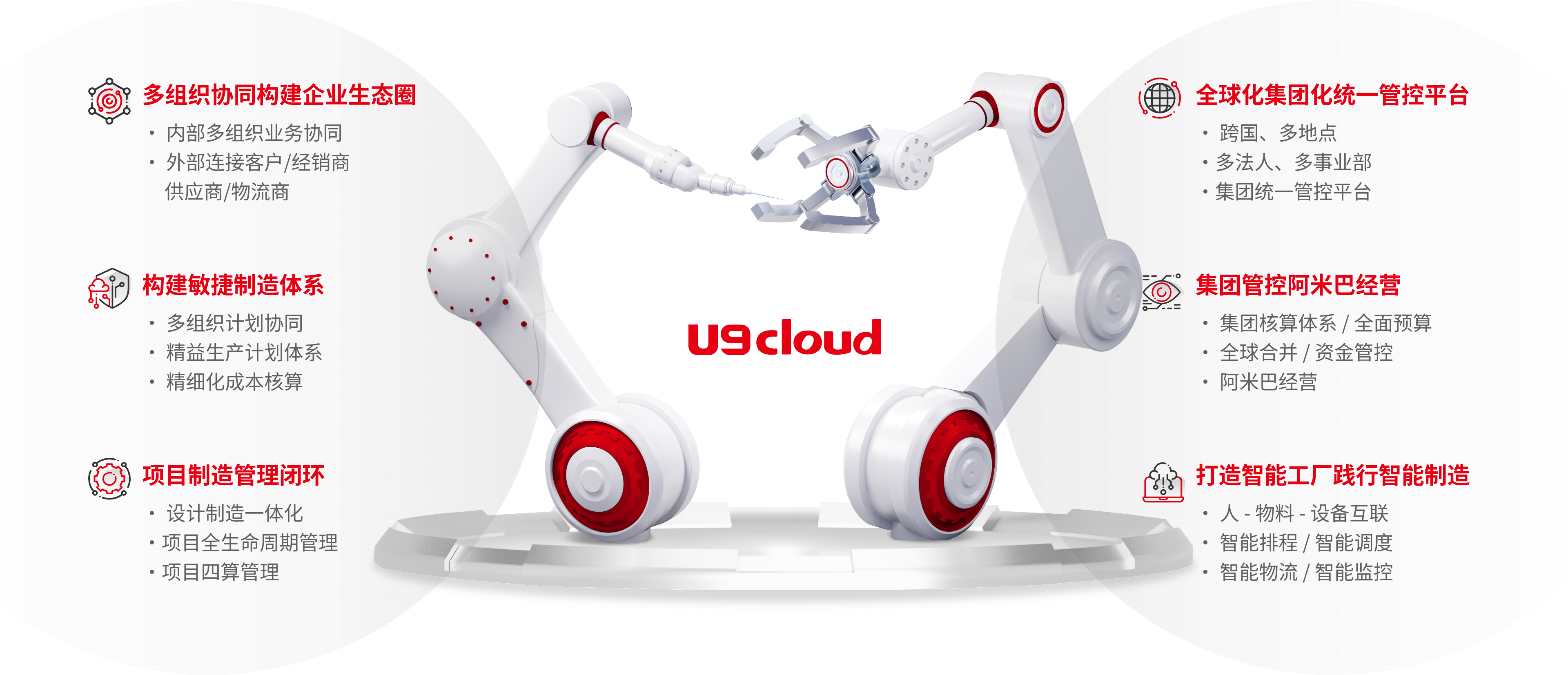

图示展示了模块化生产单元如何通过智能连接实现快速重组

数字孪生技术在产线切换中的关键作用

杭州某汽车零部件企业建立的虚拟调试系统,可在实际改造前完成2000余种排产方案的模拟验证。通过将三维建模数据与实时生产数据映射,系统能预测不同配置下的产能波动,误差率控制在3%以内。去年双十一期间,该企业利用此技术实现8小时内完成5种车型零部件的生产切换,订单响应速度提升40%。

自适应控制系统的动态调节机制

苏州某精密机械厂部署的智能调节平台,能根据设备状态数据自动优化300余项工艺参数。当检测到原材料批次差异时,系统会在15秒内完成切削速度、进给量等12个核心参数的协同调整。这种实时适应能力使产品不良率从1.8%降至0.3%,同时设备能耗降低22%。

标准化模块库的构建方法论

佛山某家电企业建立的工艺模块数据库,将2000多个工序分解为378个标准单元。通过组合这些预制功能块,新产品导入周期从45天压缩至7天。每个模块都包含完整的质量追溯标识,当某工序出现异常时,系统能精准定位需更换的单元体。

混合生产模式下的排产算法突破

上海某医疗器械厂商开发的并行排程引擎,可同时处理大批量标准品和小批量定制订单。算法通过动态优先级权重计算,在保证80%基础产能的同时,灵活分配20%的弹性产能。这使得5件以下的特殊订单也能获得72小时内交付的保障。

物料流重构带来的效率跃升

宁波某服装工厂的AGV矩阵系统,能根据实时生产需求自动调整物料配送路径。通过RFID实时追踪技术,辅料周转率提升3倍,仓储面积减少35%。当产线切换时,系统会提前30分钟将新批次物料精准配送至对应工位。

人员技能矩阵的弹性管理

深圳某电子制造服务商构建的多能工培训体系,使85%的操作员掌握3个以上岗位技能。配合数字作业指导系统,人员跨线支援时的培训时间从8小时缩短至90分钟。这种人力储备策略帮助企业平稳应对季度性30%的产能波动。

质量管控体系的适应性升级

重庆某航空部件供应商开发的智能检测网络,能自动识别200余种产品变体的关键特征。当生产线切换时,视觉检测模板和公差标准会同步更新,确保首件检验通过率保持在98%以上。这套系统每年可避免约1200万元的质量损失。

能源管理系统的动态优化

天津某食品厂的智慧能源平台,能根据生产组合实时调整压缩空气、电力等能源分配。通过负荷预测算法,非生产时段的设备待机功耗降低65%,每年节省能源开支280万元。这套系统特别适应频繁启停的生产场景。

供应链协同网络的响应加速

武汉某工程机械企业建立的供应商门户,将200余家外协厂纳入统一计划体系。当主机厂调整生产序列时,配套商的物料准备周期从5天缩短至18小时。这种深度协同使供应链整体库存下降27%。

投资回报模型的实证分析

通过对12家实施柔性化改造的企业追踪显示,平均2.3年即可收回改造成本。某照明器具厂商的案例表明,虽然初期投入达800万元,但凭借快速转产能力,年新增订单收益达1500万元。设备生命周期内的总运营成本降低42%。

转型路径的阶段性实施建议

青岛某工业设备制造商的实践显示,分三期推进改造最为稳妥:首期聚焦关键设备模块化(6个月),二期完善数字控制系统(9个月),三期实现全流程协同(12个月)。这种渐进式改革使每次投入都能产生可见效益,降低实施风险。

点击这里,立即免费试用U9cloud产品!

提交信息可获取专业产品演示,我们的专家团队将为您提供一对一咨询服务,帮助您的企业实现数智化转型,提升运营效率,优化资源配置,降低运营成本,助力企业快速发展!

结论总结

柔性化制造通过物理架构重组、数字技术融合和管理模式创新,构建起应对市场变化的动态能力体系。从本文分析的多个案例可见,成功实施的企业不仅在运营指标上获得显著改善,更形成了难以复制的竞争优势。这种转型需要系统规划,但带来的商业价值已得到充分验证。

常见问题

问:传统工厂改造为柔性产线需要停产多久?

答:采用分阶段改造策略的企业,平均每次局部改造仅需停产2-3个工作日。

问:小批量定制是否会导致成本大幅上升?

答:通过模块化设计和智能排产,案例企业显示500件以下订单的边际成本增幅控制在8%以内。

问:现有设备如何融入新系统?

答:约60%的传统设备可通过加装标准化接口和智能控制单元实现兼容,改造费用约为新购设备的30%。

点击右侧按钮,获取智能制造相关资料

点击下载资料免责声明

本文内容仅供参考,如有不当之处或问题、建议,请联系jiangyqm@yonyou.com进行反馈,相关人员会及时与您联系处理!U9 cloud数智化创新价值

品质选择,值得信赖

免费上门或线上产品演示

免费上门或线上产品演示 专业客户顾问全程服务

专业客户顾问全程服务 企业定制化解决方案

企业定制化解决方案 全天候业务咨询服务

全天候业务咨询服务

免费上门或

免费上门或

线上产品演示 专业客户顾问

专业客户顾问

全程服务企业定制化

解决方案 全天候业务

全天候业务

咨询服务