目录

多成本核算实践案例详解:企业降本增效的实用指南

制造企业成本黑洞的精准定位实践

某中型汽车零部件制造商在实施精细化成本核算体系前,每月仅能获取部门级别的成本汇总数据。当季度利润下滑12%时,管理层耗时三周才确认问题源于A生产线某工序的能耗异常。引入多维成本追踪系统后,通过将电力消耗与单件产品匹配分析,48小时内便锁定某台老化设备效率低下导致单位能耗上升23%。该系统将传统3-5天的成本分析周期压缩至实时监控,使异常成本波动无处遁形。

图示为某企业实施多维度成本核算后的实时监控界面,可同时展示物料、人工、能耗等12项成本构成要素。

原材料采购成本的四维分解模型

在华东地区某电子装配企业案例中,其采购成本分析原先仅停留在供应商级别的比价。新建的核算体系将每批原材料成本拆解为基准价、质量溢价、物流附加和付款条件折扣四个维度。数据分析显示,某类IC芯片表面采购单价下降5%,但因质量抽检不合格率上升2个点,实际综合成本反而增加8%。这套模型使企业首次实现采购决策的全要素成本评估,半年内物料总成本降低9.7%。

生产工序成本的热力图诊断法

广东某家电厂商运用成本热力图技术,将200多个生产工序按时间消耗和资源投入进行双坐标定位。数据显示外壳喷涂工序耗时占比18%却只贡献6%的价值增值,进一步分析发现该环节换色清洗浪费了32%的工时。通过引入快速换色系统,单批次切换时间从47分钟降至15分钟,年节省直接人工成本超160万元。这种可视化工具使隐性成本浪费首次获得量化呈现。

间接费用分摊的动因追溯机制

传统按产量分摊间接费用的方式,导致某医疗器械企业新产品线长期处于账面亏损状态。实施作业成本法后,将研发调试、质检等间接费用按实际消耗工时分摊,发现新产品实际毛利率达34%而非报表显示的-7%。这套机制还原了各产品线真实的盈利能力,为企业产品组合优化提供了数据基础,次年高毛利产品占比提升28个百分点。

跨部门协同成本的透明化管控

西南地区某装备制造企业通过建立跨部门服务计价系统,首次将设计变更、生产返工等协同成本显性化。数据显示因设计图纸延误导致的产线待机成本每月高达83万元,促使研发部门优化图纸发布流程。该系统将部门间的隐性成本转嫁转化为明确定价,推动全价值链协同效率提升,项目交付周期缩短22%。

质量成本的全生命周期核算

某精密仪器制造商将质量成本核算范围从传统的事后检验,扩展到预防、鉴定、内部失效和外部失效四个维度。数据分析表明投入1元预防成本可减少3.8元售后维修支出,据此调整质量投入结构后,年度质量总成本下降19%,客户投诉率降低41%。这种核算方法改变了"重检验轻预防"的传统质量成本管理模式。

能耗成本的实时动态优化

浙江某化工厂部署的能源管理系统,将每度电、每吨蒸汽的消耗精确关联到具体生产批次。当系统监测到B生产线夜间单位能耗异常升高15%时,调查发现是保温系统故障导致。这种分钟级响应的能耗监控,配合分时电价策略调整生产计划,使能源成本占比从8.2%降至6.5%,年节约电费超400万元。

物流成本的路径重构算法

某快消品企业运用成本地理信息系统,将2000多个客户的配送成本按路线、车型、载重等要素建模分析。算法建议将华北地区3个仓库合并为区域配送中心后,虽然租金上升12%,但运输总成本下降18%,且订单响应速度提升30%。这种空间成本优化使企业物流网络效率产生质的飞跃。

人力成本的技能矩阵分析法

深圳某电子制造服务商建立的操作工技能-成本匹配模型显示,高技能员工处理复杂工序时,其单位人工成本反而比新手低41%。据此调整人力资源配置策略,将关键工序交由资深员工负责,整体劳动生产率提升27%,在人力成本总额不变的情况下实现产能扩张。

设备维护成本的预测性模型

某轴承制造商通过采集设备振动、温度等300多项参数,构建维护成本预测算法。系统提前两周预警C车间的数控机床主轴磨损风险,避免非计划停机损失。该模型将年度维护成本降低25%,设备综合效率(OEE)提升9个百分点,证明预防性投入的成本效益远超事后维修。

环境合规成本的超前管控

江苏某印染企业将环保合规成本纳入产品设计阶段核算,通过对比不同工艺的废水处理成本,提前淘汰高环境风险的生产方案。这种前端管控使企业避免后期高达860万元的治污设备改造支出,同时获得绿色工厂认证带来的政策补贴,实现环境成本向竞争优势的转化。

数字化投入的成本效益验证

某阀门制造企业在实施MES系统前,通过建立数字化改造成本-效益评估模型,精确测算每项功能模块的投资回报期。数据显示质量追溯模块虽需投入78万元,但可通过减少客户索赔年节省127万元。这种量化评估使企业IT投资决策从经验判断转向数据驱动,首批实施的5个模块全部在9个月内收回投资。

点击这里,立即免费试用U9cloud产品!

提交信息可获取专业产品演示,我们的专家团队将为您提供一对一咨询服务,帮助您的企业实现数智化转型,提升运营效率,优化资源配置,降低运营成本,助力企业快速发展!

结论总结

本文展示的12个实践案例证明,现代成本管理已从粗放式汇总转向多维度的精细核算。通过建立贯穿全价值链的成本透视体系,企业能够实现三个根本转变:从结果核算转向过程控制,从部门考核转向价值流优化,从成本削减转向效益创造。这些转变的共性在于将传统会计视角的成本数据,转化为指导经营决策的战术地图。

常见问题

问:实施精细成本核算体系需要哪些基础条件?

答:需要具备三个基础:统一的物料编码体系确保数据可追溯,业务流程标准化保证数据可比性,以及至少85%以上的业务数据电子化采集能力。

问:如何平衡核算精度与实施成本的关系?

答:建议采用"关键成本项深度核算+一般成本项适度简化"的分级策略,通常聚焦20%的成本项目可获得80%的改善效果,避免陷入过度细化的数据陷阱。

问:传统制造业如何跨越数据采集的技术门槛?

答:现有解决方案已实现通过IoT设备低成本改造,某案例显示仅需在关键设备加装200元/个的传感器,配合手机端扫码应用,即可构建完整的底层数据采集网络。

点击右侧按钮,试用U9 cloud智能制造产品

立即申请试用免责声明

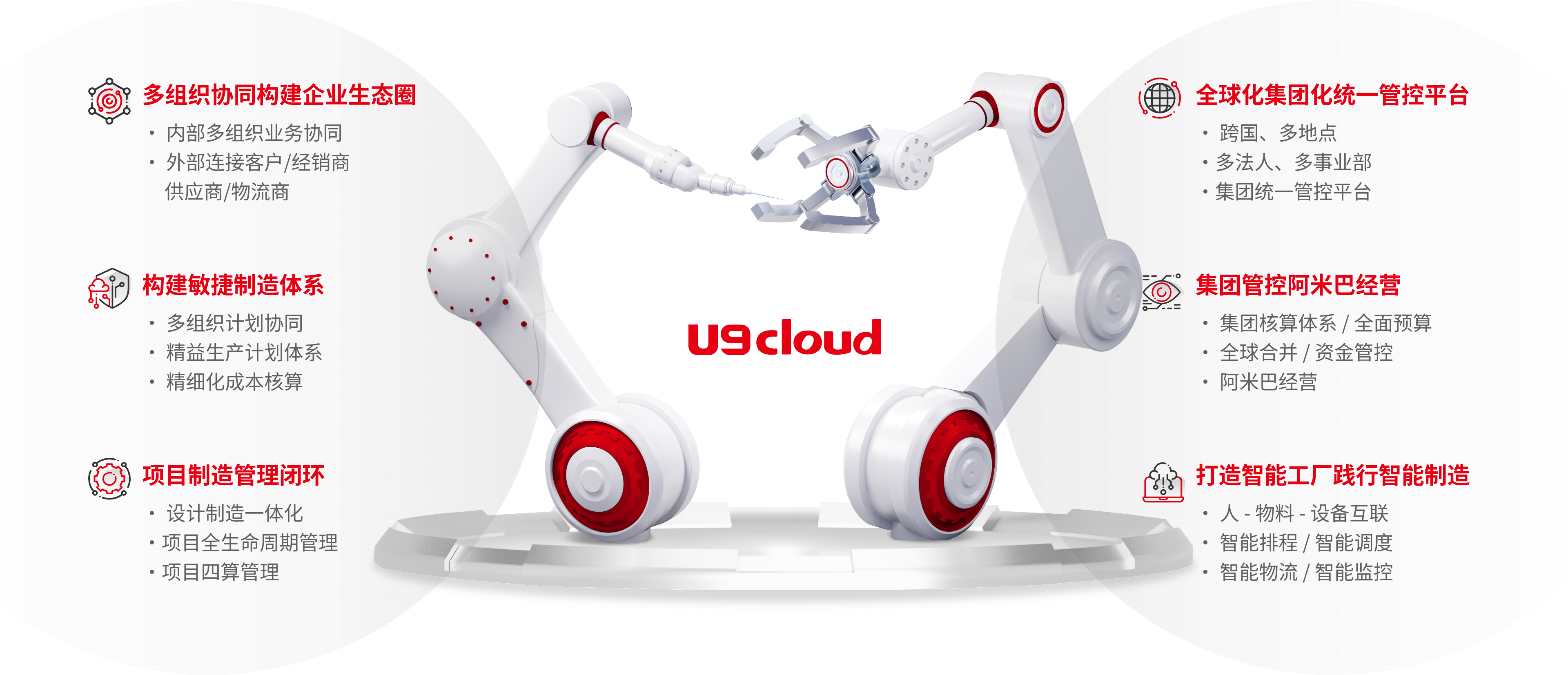

本文内容仅供参考,如有不当之处或问题、建议,请联系jiangyqm@yonyou.com进行反馈,相关人员会及时与您联系处理!U9 cloud数智化创新价值

品质选择,值得信赖

免费上门或线上产品演示

免费上门或线上产品演示 专业客户顾问全程服务

专业客户顾问全程服务 企业定制化解决方案

企业定制化解决方案 全天候业务咨询服务

全天候业务咨询服务

免费上门或

免费上门或

线上产品演示 专业客户顾问

专业客户顾问

全程服务企业定制化

解决方案 全天候业务

全天候业务

咨询服务