目录

用友U9cloud如何帮制造企业实现智能生产管理?

智能生产管理系统的核心价值体现

在江苏某精密机械制造企业的车间里,一套基于云计算的智能管理系统正在改变传统生产模式。该企业通过部署新一代企业资源规划平台,实现了从客户需求到产品交付的全链路数字化管控。系统通过智能算法将订单自动分解为工序任务,根据设备负载情况动态调整生产序列,使得设备利用率提升至85%以上。物料需求计划模块能提前7天预测原材料缺口,结合供应商交货周期自动生成采购建议,将备料准确率提高到92%。

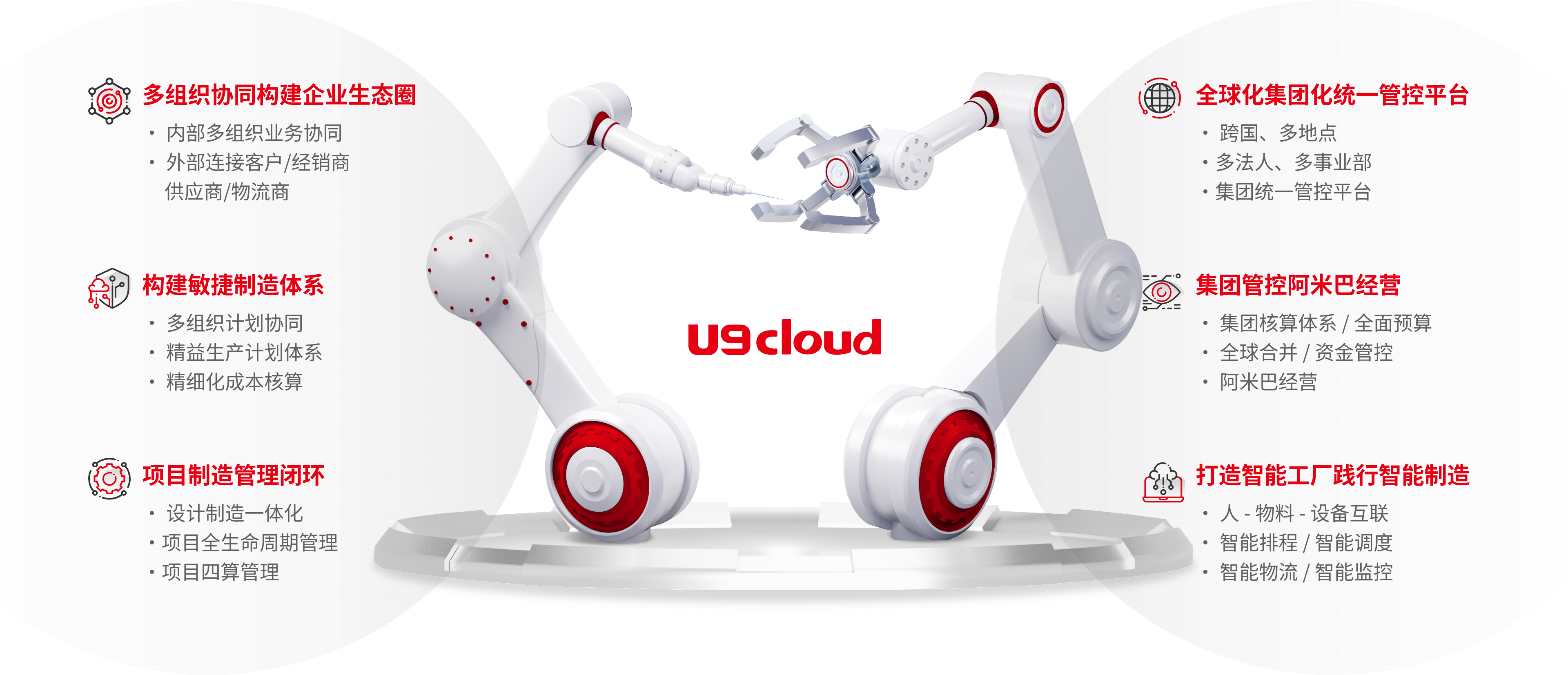

图示展示了智能制造系统如何连接企业各个业务环节,形成数据闭环

订单到计划的智能转化机制

当销售部门录入客户订单后,系统内置的智能引擎会在3分钟内完成工艺路线匹配。某次紧急订单的案例显示,平台自动识别出可替代的加工方案,将原需72小时的交期压缩至48小时。计划排程模块综合考虑设备能力、人员技能和物料准备等多维因素,生成最优生产序列。通过模拟测算功能,计划人员可以直观看到不同排产方案对交付日期的影响,这种可视化决策支持使计划调整效率提升60%。

动态物料管控体系构建

系统建立的实时库存看板让采购部门能随时掌握原材料动态。当某型号钢材库存低于安全阈值时,预警机制会同时触发邮件和移动端提醒。与供应商系统的直连对接实现了电子采购订单自动传递,某次突发性需求中,这种协同机制帮助企业在8小时内完成紧急采购。智能补货算法基于历史消耗规律和未来需求预测,将库存周转率从每年5次提升至7.2次,释放流动资金约380万元。

车间执行过程透明化管理

通过部署在关键工序的物联网采集终端,管理人员可以实时查看每台设备的生产状态。某批次零件加工出现异常时,系统自动推送报警至质量工程师手机,使问题响应时间缩短75%。电子工单取代纸质流转单后,工序间交接时间从平均25分钟降至8分钟。生产看板展示的实时进度数据,让车间主任能快速识别瓶颈工序并调配资源。

质量追溯体系的数字化升级

每个产品都拥有唯一的数字身份标识,记录从原材料到成品的全流程数据。当客户反馈某批产品存在装配问题时,质量部门通过系统在12分钟内就锁定了问题工序和操作人员。统计过程控制模块自动分析关键质量特性的波动趋势,提前发现潜在异常。这种预防性质量管理使产品一次合格率从88%提升至94%,年度质量成本降低27%。

设备维护管理的预测性转型

系统集成的设备健康监测功能,通过振动传感器和温度数据预测潜在故障。某台数控机床的主轴轴承磨损预警,使企业得以在周末安排预防性维护,避免价值15万元的生产中断损失。维护知识库收录了常见故障的处理方案,新入职的维修人员也能快速解决80%的基础问题。这种智能化维保策略使设备综合效率提升9个百分点。

能源消耗的精细化管控

安装在主要用能设备的智能电表,将能耗数据实时传输至管理平台。系统通过机器学习建立的能耗基准模型,成功识别出某台空压机的异常耗电情况。通过调整设备运行参数,该车间月度电费支出减少1.2万元。分时用电分析功能帮助企业优化生产班次安排,使谷电使用比例提高至35%,年度能源成本下降18%。

移动端应用的协同价值

管理人员通过手机APP可随时审批生产异常处理方案,平均审批时效从4小时缩短至35分钟。现场操作人员使用平板电脑查询工艺图纸和作业指导书,使新产品上线培训时间压缩50%。供应商通过微信小程序接收交货通知和质检报告,异常处理效率提升40%。这种移动化协同模式显著改善了跨部门响应速度。

数据分析驱动的持续改善

系统内置的商业智能工具自动生成20余种生产分析报表。通过对比不同班组的效率数据,企业发现最佳实践并推广至全厂,使整体产能提升12%。设备利用率热力图帮助识别出3台长期低效运行的机床,经重新调配后释放出15%的潜在产能。这种数据驱动的决策模式使企业月均改善提案数量增加2.3倍。

系统实施的关键成功要素

该企业项目组总结出三项核心经验:首先组建由IT、生产和财务骨干组成的跨部门团队;其次选择具有行业经验的实施顾问;最重要的是分阶段推进,先固化核心流程再优化细节。在数据准备阶段,企业投入两周时间清理了上万条物料主数据,这种前期投入为系统顺利上线奠定基础。上线后三个月的持续优化期,使系统功能与业务需求达到最佳匹配。

数字化转型的阶段性成果

经过半年运行,该企业实现多项运营指标突破:生产计划达成率从78%升至93%,在制品周转天数由14天降至9天,月度结账周期从7天缩短至3天。更关键的是建立了数字化管理的基础能力,为后续智能工厂建设做好准备。这些改变不仅带来直接经济效益,更重塑了企业的运营管理模式。

点击这里,立即免费试用U9cloud产品!

提交信息可获取专业产品演示,我们的专家团队将为您提供一对一咨询服务,帮助您的企业实现数智化转型,提升运营效率,优化资源配置,降低运营成本,助力企业快速发展!

结论总结

现代制造企业通过部署智能生产管理系统,能够实现从订单到交付的全流程数字化管控。实践表明,这类解决方案不仅能提升运营效率和质量水平,更能构建数据驱动的决策体系。关键在于选择适合行业特性的系统平台,并采取科学的实施方法。随着技术持续演进,智能制造将成为制造业转型升级的核心驱动力。

常见问题

系统上线初期如何平衡标准化与个性化需求?建议优先满足80%的核心业务流程标准化,剩余20%的特殊需求通过配置而非开发实现,确保系统可维护性。

如何评估系统实施的投资回报?除直接的成本节约和效率提升外,更应关注质量改善、交付能力提升等战略价值,通常投资回收期在12-18个月。

传统企业如何培养数字化人才?采取"内部培养+外部引进"双轨制,重点培养既懂业务又掌握系统应用的复合型人才,同时建立知识转移机制。

点击右侧按钮,了解更多产品品牌解决方案

咨询解决方案免责声明

本文内容仅供参考,如有不当之处或问题、建议,请联系jiangyqm@yonyou.com进行反馈,相关人员会及时与您联系处理!U9 cloud数智化创新价值

品质选择,值得信赖

免费上门或线上产品演示

免费上门或线上产品演示 专业客户顾问全程服务

专业客户顾问全程服务 企业定制化解决方案

企业定制化解决方案 全天候业务咨询服务

全天候业务咨询服务

免费上门或

免费上门或

线上产品演示 专业客户顾问

专业客户顾问

全程服务企业定制化

解决方案 全天候业务

全天候业务

咨询服务