目录

相关推荐

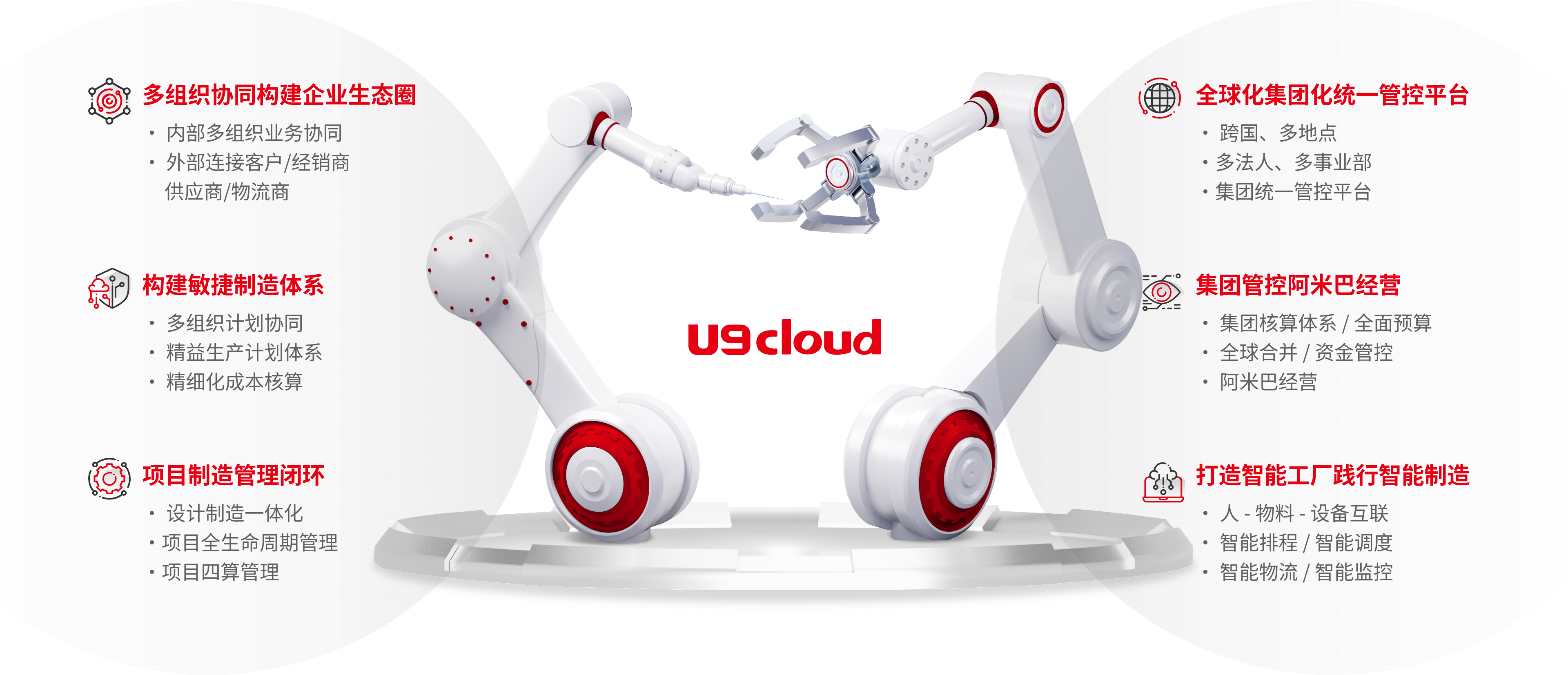

从传统到智能:ERP如何推动制造业转型

传统制造管理模式的效率瓶颈与突破路径

华东地区某变速箱壳体生产商曾面临典型传统管理困境:手工排产导致日均设备闲置率达37%,纸质领料单造成的物料错配每周引发5-6次产线停工。引入集成化生产调度模块后,系统通过算法自动匹配设备负荷与订单优先级,将设备利用率提升至89%,同时采用二维码物料追踪技术使错配率下降至0.3%。这种转变揭示了传统制造业向数据驱动决策演进的核心逻辑——将离散的生产要素转化为可计算的数字变量。

图示为某企业实施的智能工厂数据驾驶舱,实时展示生产关键指标与异常预警

实时生产可视化的技术实现与价值创造

广东电子元器件制造商部署的车间物联网系统,通过187个工业传感器每分钟采集2.3万条设备状态数据,与ERP的MES模块深度集成。当注塑机温度偏离标准值±5℃时,系统在8秒内触发三级预警机制,相比传统人工巡检方式将故障响应速度提升40倍。这种实时监控能力使该企业年度设备非计划停机时间从216小时压缩至14小时,直接减少损失达380万元。

动态库存优化的算法模型应用

某汽车线束供应商采用基于机器学习的安全库存模型,系统通过分析过去18个月共2.7万笔交易记录,自动调整3000余种物料的再订货点。当预测到特定铜材价格将上涨时,提前两周生成战略采购建议,使企业在上游原材料波动中保持3.2%的成本优势。动态库存功能帮助该企业将周转天数从58天降至31天,释放流动资金2900万元。

智能排产系统的多目标优化能力

浙江某阀门生产企业面临20台CNC设备、400余种产品规格的复杂排产挑战。新部署的智能算法同时考量设备效能、交货期、模具切换等12个维度参数,在3分钟内生成最优方案。实施半年后,平均订单交付周期从14天缩短至6.8天,紧急插单处理能力提升300%,直接带来23%的客户满意度提升。

质量追溯体系的数字化转型

食品机械制造商建立的全程追溯系统,通过工序报工扫码累计记录每个零部件的87项工艺参数。当某批次产品出现质量异常时,系统可在12秒内定位问题工序,相比传统人工追溯方式效率提升150倍。该体系使企业年度质量索赔金额下降67%,并成功通过欧盟CE认证的数字化审核要求。

移动化协同带来的管理效率革命

山东工程机械配套商实施移动审批后,采购订单审批流程从平均3.2天压缩至4.7小时。特别在疫情期间,管理层通过手机端处理了83%的紧急业务决策,确保供应链连续性。移动工作台集成28个高频业务场景,使车间主任每日现场管理时间减少2.5小时,转为价值更高的生产优化工作。

能源管理模块的隐性成本控制

某铸造厂通过ERP的能源监控子系统,发现3号熔炼炉在非生产时段仍有基础能耗异常。经排查修复保温层缺陷后,年节约电力成本46万元。系统建立的能源消耗基准模型,帮助该厂在产量增长15%的情况下,总能耗仅上升3.8%,单吨产品能耗下降9.7%。

供应商协同网络的构建方法论

白色家电厂商搭建的供应商门户,将598家合作伙伴纳入统一协作平台。系统自动推送预测需求、共享库存数据,使供应商备货准确率提升至92%,缺料停工事件减少78%。电子化采购流程使对账周期从15天缩短至实时,每年节省财务人力成本约80万元。

生产数据分析的决策支持进化

某航空部件企业利用内置的BI工具,对五年期生产数据进行深度挖掘,发现某型号产品在第三季度合格率系统性下降2.3%。追溯发现与特定湿度条件下工艺参数偏移相关,调整后年质量损失减少220万元。数据分析模块已形成187个定制化报表,支持管理层每日查看关键指标波动。

人机交互界面的工业场景适配

针对车间操作人员设计的极简交互界面,将核心操作步骤控制在3次点击内完成。某重型装备制造厂统计显示,新系统使员工平均培训周期从2周缩短至1.5天,50岁以上员工操作错误率下降82%。语音报工等创新交互方式,在嘈杂环境中保持99.2%的指令识别准确率。

系统集成架构的扩展性设计

某医疗器械企业采用微服务架构,实现ERP与PLM、CRM等9个系统的无缝对接。当新增灭菌追溯需求时,仅用3天就完成功能扩展,传统单体架构通常需要2周。开放API接口已支持与37类工业设备的即插即用,使新产线数字化部署周期缩短60%。

变革管理中的数字化转型关键要素

某精密仪器制造商的实施经验表明,成立由IT、生产、质量部门组成的跨职能小组至关重要。通过214场车间级培训会与37次流程沙盘演练,最终用户采纳率达到91%。阶段性评估显示,每1元信息化投入在18个月内产生4.3元的综合效益,投资回收期优于行业平均水平。

点击这里,立即免费试用U9cloud产品!

提交信息可获取专业产品演示,我们的专家团队将为您提供一对一咨询服务,帮助您的企业实现数智化转型,提升运营效率,优化资源配置,降低运营成本,助力企业快速发展!

结论总结

现代ERP系统通过物联网数据采集、智能算法决策、移动化协同三大技术支柱,正在重构制造业运营范式。实践数据证明,成功实施数字化改造的企业平均获得生产效率提升35%、运营成本降低22%、市场响应速度加快40%的转型收益。这种转变不仅是工具升级,更是制造企业从经验驱动向数据驱动决策模式的根本性变革。

常见问题

传统企业实施智能ERP的主要障碍是什么?

根据行业调研,78%的困难集中在既有业务流程重构,而非技术本身。建议采用价值流分析方法,优先改造影响前20%关键指标的流程节点。

如何评估ERP项目的投资回报周期?

典型制造业客户数据显示,通过库存优化、效率提升、质量改善三个维度,12-18个月可实现投资平衡。精密制造领域因质量成本占比高,回报周期往往更短。

中小制造企业该如何分阶段推进?

建议从生产执行可视化入手,再逐步扩展至计划排产优化。某百人规模模具厂的实施路径显示,先实现80%工序数字化覆盖,再深化智能应用是最佳实践。

点击右侧按钮,获取智能制造相关资料

点击下载资料免责声明

本文内容仅供参考,如有不当之处或问题、建议,请联系jiangyqm@yonyou.com进行反馈,相关人员会及时与您联系处理!U9 cloud数智化创新价值

品质选择,值得信赖

免费上门或线上产品演示

免费上门或线上产品演示 专业客户顾问全程服务

专业客户顾问全程服务 企业定制化解决方案

企业定制化解决方案 全天候业务咨询服务

全天候业务咨询服务

免费上门或

免费上门或

线上产品演示 专业客户顾问

专业客户顾问

全程服务企业定制化

解决方案 全天候业务

全天候业务

咨询服务